第39回 土井善晴 × 技拓

「完成させない」という思想について

料理家の 土井善晴 さんの料理を見ていると、いつも少し肩の力が抜けます。

火の入り方にムラがあったり、味の濃淡が均一でなかったり。形も、きれいに揃っているわけではありません。それでも、いや、だからこそ、その料理はとてもおいしそうに見えるのです。

土井さんはよく、「ちゃんと作らなくていい」「うまくやろうとしなくていい」と話されます。正解を再現するための料理ではなく、今日ここで生きている人が、その日の体調や気分、家族の様子を感じながら作る料理。

その姿勢は、料理の話でありながら、どこか暮らしそのものの話を聞いているような気持ちになります。

この感覚は、技拓 の家づくりや建築の考え方と、どこか重なっているように感じています。

技拓の家は、完成した瞬間がいちばん美しい、というタイプの家ではありません。むしろ、そこから時間が流れはじめます。

木の外壁は、日差しや雨を受けて少しずつ色を変え、庭の植物は、住み手の手入れの仕方によって育ち方が変わっていく。暮らしのリズムや家族の変化が、静かに家の表情にあらわれてきます。

設計者がすべてを決め切らず、住み手が関わり続けられる余地を残していること。そこには、「完成させない」という、控えめだけれど確かな意思があるように思います。完成形を最初から決めてしまわず、時間や人の手が入り込むことを前提にした家づくりです。

料理を教えすぎない土井善晴さん。

完成形を決めすぎない技拓。

どちらも、人が関わり続けることを自然な前提としている点が、とてもよく似ています。均一さや効率の良さよりも、日々の積み重ねや、時間の流れを大切にしている。その姿勢に、どこか安心感を覚えます。

ムラは、失敗ではありません。

火の入り方のムラ、味の濃淡のムラ、外壁の色のムラ、庭の育ち方のムラ。それらはすべて、人が暮らしている証であり、生活が続いている痕跡です。揃っていることが悪いわけではありませんが、揃いすぎた状態は、ときに少し息苦しく感じられることもあります。

料理も、家も、街も、無理に完成させなくていいのかもしれません。完成させないからこそ、人は手を入れ、関わり続け、少しずつ愛着が育っていく。暮らしとは、そういうものなのだと思います。

技拓の家や、その先に広がる日常の風景を思い浮かべるとき、私は土井善晴さんの言葉を思い出します。「それでええんです」。

その言葉が、建築にも、そして日々の暮らしにも、静かに寄り添っているように感じます。

ムラの話は、ポッドキャスト「技拓ラヂオ」でもお話ししていますので、こちらもどうぞ。

第38回 論語と算盤で考える、テラスハウス

◯△⬜︎テラスハウス検討メモ(途中経過)

テラスハウスの事業検討というと、「良いコンセプトがあれば前に進められる」と思われがちですが、実務の感覚はもう少し現実的です。

まず立ち止まるのは、具体的な土地がなければ、議論は深まりにくいという前提。

この事実をどう受け止めるかが、今回の意見交換の出発点でした。

机上検討を行った理由

今回は、実際に確定した土地があるわけではありません。

ただし、話を抽象論で終わらせないために、ある条件を仮置きしたうえで、テラスハウスの企画としてどこまで現実的なのかを確認しました。

狙いは、正解を出すことではなく、どこで判断が分かれ、どこが詰まりやすいのかを、具体的に知ること。実際の事業に近い温度感で、可能性と課題を洗い出すための時間でした。

投資という文脈で見えてきたこと

投資という視点でテラスハウスを捉えたとき、まず整理が必要になるのは、どの視点で価値を測るのかという前提です。

今回の意見交換では、収益の組み立て方や、時間軸の置き方によって、

同じ計画でも見え方が大きく変わる、という点が確認されました。

とくに、

・想定する担い手の姿

・運営期間をどう受け止めてもらうか

といった条件を明確にすることが、

議論を前に進めるうえで欠かせない、という認識が共有されました。

技拓が立っている場所

このやり取りを通じて浮かび上がってきたのは、テラスハウスを「条件を整えれば成立する投資案件」として単純化してしまうことへの違和感です。

技拓が考えているのは、土地をどう効率よく使うか、数字をどう最短距離で整えるか、という発想から始まる開発ではありません。

住む人の時間が重なり、暮らしの風景が少しずつ育っていくこと。

その前提を欠いたままでは、どれだけ整った計画でも、このテラスハウスらしさは立ち上がらないと感じています。

論語と算盤、そのあいだで

今回の検討を振り返ると、私たちが向き合っているのは、いわば「論語と算盤」の関係そのものだと感じます。

暮らしとして、長い時間を預ける住まいとして、誠実か。それを確かめるのが、論語の側。

一方で、事業として成立するのか。持続可能なかたちになっているのか。冷静に見つめるのが、算盤の側です。

どちらか一方に寄り切ってしまえば、このテラスハウスは成立しません。論語だけでも足りないし、算盤だけでも、つくりたい暮らしにはならない。

「まず一棟」と、並行して進めること

方向性として確認できたのは、まずは一棟、実物をつくり、見せていくこと。

ただし、それだけに依存しない、ということも同時に重要です。

共感してくれる地主との出会いをつくること。そして、可能性のある土地が出たときに、「テラスハウスなら技拓」と想起してもらえる関係性を、少しずつ育てていくこと。

これは効率の良い進め方ではありません。けれど、論語と算盤の両方を手放さないためには、必要な遠回りだと考えています。

今やるべきこと

現段階でのアクションは、派手な一手ではなく、次に向けた下地づくりです。

事業計画の整理、金融機関向けの説明の組み立て、関係者との対話、そしてマーケットの感触を確かめること。

どれも即効性はありませんが、論語と算盤のバランスを保ったまま前に進むために、欠かせない作業だと感じています。

テラスハウスは、単なる住宅商品ではなく、暮らしの考え方をかたちにする試みです。

数字だけでも、思想だけでも進まない。論語と算盤、そのあいだを行き来しながら、一つずつ、整えていきます。

第37回 2026年のはじまりに ― 新しい時間の入り口で

年が明け、少しずつ日常のリズムが戻ってきました。

空気は澄み、街の輪郭もどこか新しく見えるこの時期は、気持ちを前に向けるにはちょうどいい季節です。

2026年、テラスハウスの取り組みも新しい段階に入ろうとしています。

これまで積み重ねてきた考えや対話が、少しずつ動き出し、形を伴って現れてくる。そんな予感を、年明けとともに感じています。

住まいづくりは、何かを一気に変えることよりも、時間を味方につけながら整えていく作業です。

これから始まるプロセスも、急がず、しかし確かな手応えを持ちながら進んでいきます。

テラスハウスが目指しているのは、暮らしを完成させることではなく、暮らしが育っていくための土台をつくること。

住む人の時間や気配が重なって、はじめて意味を持つ住まいでありたいと考えています。

今年は、そうした思いを、より具体的なかたちとして共有できる年になるはずです。

まだ言葉にできないことも多いですが、その分だけ、楽しみも膨らんでいます。

2026年。

新しい時間の入り口に立ち、これからの風景を描いていく一年が始まりました。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

第36回 2025年を振り返って ― 暮らしの輪郭を確かめる一年

今年も、技拓テラスハウスのブログをお読みいただき、ありがとうございました。

本日公開するこの記事が、2025年最後の更新となります。

一年を振り返ると、私たちは「テラスハウスとはどんな住まいなのか」という問いを、何度も行き来してきたように思います。答えを急ぐのではなく、立ち止まり、考え、言葉にしながら、少しずつ前に進む。その過程そのものが、このプロジェクトの輪郭をつくってきました。

年のはじまりに改めて確認したのは、建物を完成させることがゴールではない、ということでした。

鎌倉という街の空気や、そこで重なってきた時間に耳を澄ませながら、どんな暮らしが育っていくのかを想像する。テラスハウスは、その「途中」を丁寧につくるための器でありたいと、あらためて考えた一年のスタートでした。

春から夏にかけては、思考が外へ内へと揺れ動く季節でした。

こうあったらいい、こんな暮らしが似合うかもしれない。まだ形にならない想像を行き来しながら、人と話し、場所を訪ね、時間を重ねていく。遠回りのようにも見えるこの時間が、後になって振り返ると、確かに必要な助走だったと感じています。

暮らしの中には、すべてが整いすぎていないからこそ、心に残る瞬間があります。

少し手間がかかること、思い通りにならない余白、立ち止まるきっかけ。そうしたものが、日々の時間に奥行きを与えてくれることもある。テラスハウスを考える中で、私たちは何度もそんな感覚に立ち返ってきました。

住まいは、快適さを与えるだけの場所ではなく、その人なりのリズムや価値観が、静かに滲み出てくる「場」なのだと思います。

だからこそ、あらかじめ答えを用意しすぎないこと、暮らし方が育っていく余地を残すことを、大切にしてきました。

秋になると、視線はより具体的な「暮らしの現実」へと向かっていきました。

家族のこと、これからの時間のこと、住まいと人生がどう重なっていくのか。テラスハウスが、単なる建築ではなく、人生の節目や選択と結びつく存在であることを、あらためて実感する場面も増えてきました。

そして冬。

一年を通して積み重ねてきた思考が、静かに沈殿していくような季節です。派手な変化はなくとも、確かに地面の下で根を張り始めているものがある。テラスハウスという試みも、そうした時間の中で、少しずつ輪郭を深めてきました。

2025年は、大きな完成形を見せる年ではなかったかもしれません。

けれど、急がず、取りこぼさず、考え続けることができた一年だったと思います。このブログに綴ってきた言葉も、その軌跡のひとつです。

テラスハウスは、これからも進行形のプロジェクトです。

来年は、今年育ててきた思考や対話が、少しずつ形となって現れてくるはずです。

一年間、ブログを通して関わってくださった皆さまに、心から感謝します。

そして2026年もまた、鎌倉の街とともに、暮らしの風景を静かに描き続けていきたいと思います。

来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

第35回 ウェルパの時代に、“少しの不便”を考える。

最近、「ウェルパ」という言葉を聞くようになりました。

Well-being Performance、つまり“幸福度のパフォーマンス”。

タイパやコスパと並ぶ、新しい判断基準です。

ウェルパが高いというのは、

「自分の心と体に無理のない選び方ができている」 ということ。

行きたくない飲み会を断る、落ち着く空間を選ぶ、無理を積み重ねない——

そんな“自分を大切にする感覚”が広がっているのは、とても良い流れだと思います。

ただ、ウェルパも使い方を間違えると、

“快適なものだけを選ぶクセ”がついてしまう。

すると ほんの少しの不便さすら避けるようになり、

暮らしの奥行きが薄くなってしまう ことがあります。

便利でラクなものは確かに心地よい。

でも、便利さだけでは幸福は続かない。

そんなことに気づき始めている人も多いのではないでしょうか。

ここで思い出したいのが「不便益(ふべんえき)」という考え方。

京都大学の川上浩司さんが提唱したもので、

「不便の中に、人を豊かにする益がある」 という視点です。

少し手間のかかる道具、ゆっくり時間が流れる場所、

素材が育っていく家、自分の手を使って開ける窓。

こうしたものは一見“不便”ですが、

その中に、暮らしの味わいや深い心地よさが宿っています。

便利さが増えるほど、人は工夫をしなくなり、

季節や素材の変化に気づく瞬間も減ってしまう。

でも不便益は、その“気づく力”を呼び戻してくれます。

では、ウェルパと不便益は矛盾するのか?

実はまったく逆で、とても相性がいい のです。

ウェルパは“自分にとっての心地よさ”を選び取る指針。

不便益は“心地よさの深さや持続性”をつくる視点。

方向は違って見えて、同じ場所を目指しているのだと思います。

技拓がつくるテラスハウスは、まさにその両方を大切にしてきました。

たとえば、風がよく抜ける開口の取り方。

光の入り方で季節を感じる窓。

木の手触りや経年変化。

便利な機械ではなく、自分の手で開ける重さのある窓。

住む人の工夫や習慣によって“完成していく余白”。

どれも最新設備のような派手さはないけれど、

暮らしながら幸福が育っていく という点ではどれも本質的です。

便利さはすぐに結果が出る“短期の快適”。

不便益は、時間とともに味わいが増す“長期の幸福”。

ウェルパの考え方が広がる今だからこそ、

人は「少しの不便が心を整えてくれる」ことに気づき始めています。

窓を開けて風を入れる。

木の匂いにふと気づく。

光の角度で季節を知る。

そんな小さな動作が、効率の世界から離れた“自分を取り戻す瞬間”になる。

技拓の家づくりは、便利さの対極にあるわけではありません。

ただ、便利だけでは育たないもの——

暮らしの豊かさ、感性の奥行き、住む人の主体性 を大事にしてきました。

ウェルパの時代だからこそ、

不便益の価値はますます輝く。

技拓テラスハウスは、これからの暮らしに必要な

“心がゆるむ住まい方”をこれからもつくり続けていきます。

第34回 好奇心で世界を味わう生き方

仕事でも学校でも、「目的をはっきりさせろ」と言われます。「何のためにやるのか」を決め、そのために手段を柔軟に選ぶ。変化の激しい時代には、とても合理的な考え方です。

一方で、人の営みには別のレイヤーがあります。「なぜ」よりも「どう生きるか」を大切にしている世界。音楽を奏でる人、絵を描く人、茶を点てる人、一つの線に向き合う書道家。彼らにとって行為そのものが生きることと直結していて、そこでは“手段”ではなく“道”や“営み”という言葉がぴったりです。

こうした世界は、目的と手段の枠にとらわれていない人の姿でもあります。多くの人は、目的を掲げながら手段の中に意味を見出したり、手段を通して目的を考え直したりしています。「何のために」だけでも、「どうやって」だけでも足りず、行きつ戻りつしながら、自分なりの生き方を探しているでしょう。

この感覚を思い出させてくれるのが、鳥の行動や鳴き声を観察し、その意味を読み解く楽しさを描いた、鈴木俊貴さんの『僕には鳥の言葉がわかる』(小学館刊)※です。

鈴木さんは、もともと明確な目的を持って鳥を観察していたわけではありません。むしろ、「気になるから見る」「面白いから観察する」という好奇心が出発点です。観察を面白がっているうちに、「なぜ今この声を出すのか」「どういう気分なのか」と自然に考えたくなります。目的から始まった行為ではないけれど、その積み重ねで世界の見え方が豊かになっていきます。

私たちの日常も似ています。仕事や学び、趣味や習慣の中で、目的や手段に縛られすぎず、自分の気持ちや行動を面白がってみると、思わぬ発見や気づきが生まれ、行き先ややり方も自然に変わっていきます。

結局、目的と手段のあいだ、あるいはその枠の外側で揺れながら生きること。それは、ただ効率や成果を追うのとは違い、日々を味わう感覚でもあります。小さな好奇心や面白がりを大切にすることで、自分にとっての「生き方」が少しずつ形作られていくのかもしれません。

※「僕には鳥のことばがわかる」についてはGITAKUラヂオ〜#72-2観察をおもしろがるー中編、そして後編でも話題にさせていただきました。よろしければこちらもお聴きください。

第33回「家族信託」セミナーを開催しました。

11月7日(金)、技拓オフィスにて「家族信託」をテーマにしたセミナーを開催しました。

当日は司法書士の先生をお招きし、お施主様を中心に約10名の方にご参加いただきました。

お話の内容は、年齢を重ねるにつれて増えてくる「将来への心配ごと」について。

たとえば、親御さんが認知症になった場合、何の対策もしていないと、預貯金が引き出せなくなったり、施設に入居するための家の売却や、賃貸住宅として貸し出すための家の修繕などもできなくなったりと、資産が“凍結”されてしまうことがあります。

そうした事態を防ぐために、あらかじめ家族の中で資産管理の仕組みを整えておくのが「家族信託」という制度です。

従来は「成年後見制度」という裁判所の管理下で行う方法がありましたが、これは本人の財産を守ることが優先される制度のため、実際には自由度が低く、利用しづらいという声が多いそうです。

家族信託では、親御さんがまだ判断能力のあるうちに契約を結ぶことで、家族の判断で柔軟に資産の管理や運用を行えるようになります。

ただし、ここで大切なのは“親が元気なうちに”話を始めること。

「まだまだ自分でできるから」と話しづらいテーマではありますが、不動産だけ、預金だけといった“部分的な信託”も可能とのことで、少しハードルが下がる印象を受けました。

また、通常の遺言書では、「次の相続人」までしか指定することができないところ、家族信託では「次の次の相続人」の指定もできるそうです。

代々受け継いできた家を、奥様には最期まで住んでいてほしいけれど、子どもがいない場合、その次は自分の直系の兄弟へ引き継ぎたい方などにも有効なんだとか。

当日は、実際の手続きの流れや事例も交えながら解説いただき、参加者の皆さんがそれぞれの状況と重ね合わせながら真剣に聞き入っていたのが印象的でした。

気になってはいるけれど、なかなかきっかけが掴みにくいテーマですので、今回が良い学びの機会になったのではないかと思います。

皆様にとってためになる、このようなセミナーは、今後も定期的に開催していく予定です。

暮らしや家づくりにまつわる大切なテーマはもちろんのこと、資産をどう守っていくかなど、皆さんと一緒に学んでいければと思います。

第32回 季節のうつろいとともに。「相続と家族信託」セミナーを開催します。

10月半ばごろまでは暑い日が続いていましたが、このところは肌寒く感じる日も増えてきましたね。

さて、11月7日(金)には、司法書士の先生をお招きして、主にお施主様を対象に「相続と家族信託」をテーマとしたセミナーを開催いたします。

セミナーの詳しい内容は、あらためてこちらのブログでご紹介します。

秋が駆け抜け、冬が少しずつ近づいてきそうな気配。季節の変わり目となりますので、みなさまもどうぞお体に気をつけてお過ごしください。

第31回 陰翳と光のあわい —— 谷崎潤一郎に学ぶ、家の心地よさ

湘南の柔らかな光が降り注ぐ朝、

家の中に差し込む光と影の揺らぎに、ふと心が落ち着く瞬間があります。

その心地よさは、単に明るさだけでは生まれません。

光があるからこそ、陰影の存在が際立ち、空間に深みをもたらすのです。

谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』の中には、

日本の「厠(かわや)」を例に、陰影の美しさと静けさについて書かれた一節があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の厠は実に精神が安まるように出来ている。

それらは必ず母屋から離れて、青葉の匂いや苔の匂のして来るような

植え込みの蔭に設けてあり、廊下を伝わって行くのであるが、

そのうすぐらい光線の中にうずくまって、

ほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想に耽り、

または窓外の庭のけしきを眺める気持は、何とも云いえない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

谷崎が語るのは、

光と影、静寂、清潔さ――それらがほどよく調和する空間で、

人は心から安らげるということです。

つまり、「明るさだけでは心地よくならない」ということを教えてくれます。

技拓の「10の価値」にある“陰翳礼讃”も、同じ感覚を大切にしています。

「窓や照明器具は、明暗のバランスを考えましょう。

陰翳礼讃の心は大事であり、明るいだけではつまらないのです。

暗さがあってこそ、明るさのよさが引き立ちます。」

湘南の家づくりでは、このバランスがとても大切です。

明るく開放的な湘南の光は、心を元気にしてくれます。

しかし、光だけでは空間は単調になりがちです。

そこで生まれる“陰影の余白”が、落ち着きや奥行きを与え、

光の鮮やかさを際立たせます。

技拓テラスハウスでは、光と影のあわいを意識しながら、

自然の風景や素材の質感と調和する空間をつくります。

明るさを楽しみつつ、陰影がもたらす静けさも感じられる。

そのバランスが、湘南の家で過ごす時間を、

より豊かで心地よいものにしてくれます。

今日もまた、光と影のあわいに、静かで美しい時間が流れています。

第30回 無駄のある家に住むということ

白洲次郎と正子夫妻の暮らし方には、心惹かれます。

戦後の混乱期を生きながらも、流行や便利さに流されず、

自分たちの美意識と感性で「どう暮らすか」を選び取った人たちでした。

彼らが家を構えたのは、東京都町田市鶴川。

今では住宅地として知られる地域ですが、当時はまだ静かな農村で、

田畑が広がる、まさに「郊外の原風景」といえる場所でした。

次郎が41歳、正子が33歳のときに移り住み、

武蔵と相模の文字をとって「武相荘(ぶあいそう)」と名づけたその家は、

今も公開され、訪れる人たちに当時の息づかいを伝えています。

白洲正子は、この家について、こんなふうに書いています。

「鶴川の家を買ったのは昭和十五年で、移ったのは戦争がはじまってすぐのことであった。別に疎開の意味はなく、兼ねてから静かな農村、それも東京からあまり遠くない所に住みたいと思っていた。」

都会から離れた静かな土地に暮らすことを望み、

荒れた農家を買い取り、少しずつ手を入れながら暮らしを築いていったそうです。

「手放すくらいだからひどく荒れており、それから三十年かけて少しずつ直し、今もまだ直しつづけている。もともと住居はそうしたものなので、これでいい、と満足するときはない。」

この「これでいい、と満足するときはない」という感覚に、強く共感します。

住まいは完成させるものではなく、暮らしながら育てていくもの。

便利さを求めすぎると、どこか窮屈になってしまうのかもしれません。

「あまり便利にぬけ目なく作りすぎても、人間が建築に左右されることになり、生まれつきだらしのない私は、そういう窮屈な生活が嫌いなのである。」

白洲正子のいう「無駄のある家」は、自然の中にあるような余白のこと。

「田の字に作ってある農家は、その点都合がいい。いくらでも自由がきくし、いじくり廻せる。ひと口にいえば、自然の野山のように、無駄が多いのである。」

人の暮らしを柔らかく包み込む“ゆとり”や“自由”のことを、「無駄」と表現しているところが好きです。

「牛が住んでいた土間を、洋間に直して、居間兼応接間にした。床の間のある座敷が寝室に、隠居部屋が私の書斎に、蚕室が子供部屋に変わった。」

暮らしの変化に合わせて、家の使われ方も変わっていく。

そのときどきの風や光、家族の成長にあわせて、家は呼吸するように形を変えるのです。

「あくまでそれは今この瞬間のことで、明日はまたどうなるかわからない。そういうものが家であり、人間であり、人間の生活である。」

この言葉にあるように、

家も人も、そして暮らしも、つねに変化していくものだと思います。

◯△⬜︎テラスハウスでも、私たちは「完成しない家」を大切にしています。

住む人が手を入れ、暮らしながら少しずつ育てていく。

それは、設計の段階から“余白”を残すということでもあります。

たとえば、家具の配置を限定しない開放的な間取り、

庭と室内の境を曖昧にしたデッキやテラス、

光と風の流れを感じるための、あえて“無駄”とも見える空間。

こうした余白があることで、住む人がその時々の暮らし方を見つけていけるのだと思います。

「無駄のある家」とは、言い換えれば、人が自由に呼吸できる家。

手を入れるたびに愛着が深まり、時間とともに味わいが増していく家。

「原始的な農家は、私の気ままな暮らしを許してくれる。」

湘南の風や光のように、

暮らしをゆるやかに受けとめてくれる家。

それが、私たち技拓が目指す「無駄のある家」の姿です。

第29回「住む人がつくる場所のムード」——パーフェクト・ルームの話

「店の雰囲気というのはお客さんの雰囲気によって作られる」とか、「よいお客様が来てくれはるから、よい店でいられますねん」といった言葉を聞いたことがあります。老舗の料亭の主人や経営者が語る商売哲学としてよく引用されますが、これって、集合住宅でも似たことが言えるなと最近感じました。もちろん、金額や広さ、立地といった物理的条件もありますが、それだけでは決まらない。住人の価値観や人柄から醸し出される“ムード”が、場所の魅力を作っているのではないかなと。

突然こんな話をしたのは、あるマンションの住人たちを特集した記事を思い出したからです。1993年に発行された雑誌『BRUTUS』で、代官山の「パーフェクトルーム」というマンションを取り上げた記事(写真・文:都築響一)がそれです。

このマンション、もとは1965年の東京オリンピックの年に開業したホテルでした。銀座松屋が家具を入れ、当時としては洒落た作りだったそうですが、経営上の事情でほどなくしてマンションに転用。部屋はほとんど全て同じサイズのワンルームです。

それでも記事の扉にはこう書かれていました。

「パーフェクト・ルームは、カタカナ商売なんて言葉が出来るよりずっと昔から、ちょっと変わった東京人たちに人気があった。若手のカメラマン、スタイリスト、デザイナー、モデル…人と同じことはやりたくない、自分が面白いと思ったことを誰にも邪魔されずに徹底的に試してみたい、そんなやつらが自然に集まってきて、住んだり仕事場にしたりして、一種独特にルーズでクリエーティブで、「パーフェクト」なムードを醸し出してきた。部屋のサイズはみんな同じだけど、何十もある部屋が全部、見事に独自のテイストを出していて、ここには今も昔もアーバンコミューンのような居心地よさがある。通称『東京のチェルシー・ホテル』。パーフェクト・ルームへようこそ!」

この後、色とりどりの14部屋、住人たちの紹介が続くのですが、私はこの特集記事が大好きで、今もずっと手元に置いています。部屋の広さや設備以上に、そこに住む人たちの個性や関係性で、その場所の魅力が増していく——そんなことを改めて教えてくれる記事です。

そして、私たちが手がける〇△▢テラスハウスでも、この考え方はとても大事にしています。住む人が集まることで生まれる雰囲気やコミュニティの心地よさが、ただの建物以上の価値を作るのだと信じています。テラスハウスだからこそできる自然な交流や、個性あふれる暮らし方の自由さを大切にして、皆さんにとって居心地の良い空間を提供できたらと思っています。

第28回 国産材とか、若い世代とか、次回イベントとか

先日のミーティングでは、これからの家づくりに関わる大切な話題がいくつも出ました。

テーマは「国産材の活用」と「若い世代へのアプローチ」。そして、次回イベントのテーマについても意見が交わされました。

国産材で広がる可能性

これまで外壁材は輸入木材に頼ることが多かったのですが、最近、国産材で同じ形状の外壁材がつくられるようになったという情報が。もし採用できれば、①コストを抑えられる②地域の木を活かすことで、環境や社会に貢献できる③仕入れの選択肢が広がる、といったメリットが期待できます。今後はサンプルを取り寄せて品質を確かめたり、複数のルートで価格を比較したりしながら、テラスハウス等に活かせるかどうかを検討していきます。

子育て世帯へのアプローチ

もう一つの話題は、これまでとは少し異なるお客さま層へのアプローチについて。

特に30代の共働き世帯や子育て中のご家族に向けて、技拓の住まいをどう届けていけるかが議論されました。若い世代が求める「身の丈に合った住まい」とは?そして、そうしたニーズに、技拓が応えることができるのか?こうした問いを少し掘り下げながら、可能性を探っていきたいと考えています。

次回イベントテーマは「家族信託」か「家のランニングコスト」か?

近々予定しているイベントのテーマについても話し合いました。家族信託という話題から、「それって実家をどうするかを考えているお施主さまに響くテーマかもね」という意見が出ました。もう一つは「家のランニングコスト」。家を建てたばかりのお施主さまを中心に、実際の暮らしにかかるコストをテーマにしたイベントもいいのでは、という意見も。

どのテーマで、いつ開催するか。ただいま検討中ですので、決まり次第お知らせいたします。

◾️家族信託とは?

家族信託とは、将来もしも判断能力を失ってしまったときに備え、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理や運用を託す仕組みのこと。

「実家をどうするか」といった多くの方が直面するテーマにもつながり、幅広い世代にとって関心の高い話題です。

今回のミーティングを通じて、国産材を取り入れた住まい、若い世代へのアプローチ、そして家族のこれからを考える場づくり、といった方向性が改めてはっきりしてきました。

どれも、技拓がこれから大切にしていきたい挑戦です。

また進展がありましたら、このブログでご報告しますね。

第27回 夏を奪うな、秋もまたよしですが

季節を目一杯感じながら暮らしたいと思っています。

今年の夏はとにかく暑い。「10月半ばまで続く」とまで言われているほどです。うんざりする人も多いでしょう。でも、夏を愛する人にとっては朗報です。私もそのひとり。「夏の終わり」という、あの独特の寂しさが、まだ来ない。そう思うとホッとします。まだ夏は終わらない。

ただ、街は気温とは関係なく、どんどん次の季節に進んでいきます。たとえばコンビニ。お盆を過ぎた頃から「秋味」ビールが並びはじめる。炎天下の中、汗を拭きながら見かける「秋」の文字。思わず「いやいや、まだ夏でしょ」と心の中でツッコミたくなる。あれは、ちょっとフライング気味に季節を切り替えてくる“合図”のようにも感じます。

暦の上の「立秋」も似ています。実際には蝉が元気に鳴き、海も空も夏そのもの。それなのに、カレンダーの小さな文字を見るだけで、「もう秋ですよ」と肩を叩かれたような気持ちになる。まだ夏を味わっていたい人にとっては、少し早すぎる合図です。

でも考えてみれば、こうした「夏の終わりの寂しさ」をお盆あたりから感じるのは、昔から人が持っていた感覚なのかもしれません。日暮れが少し早くなり、夜風がほんのり涼しくなる。そこに秋味ビールが登場しようがしまいが、「ああ、夏もそろそろ終盤か」と人は自然と感じてきたのでしょう。

ただ、そこに拍車をかけたのがビジネスの仕掛けです。アパレル業界では真夏に秋物を並べ、初冬には春物の展示会が始まる。食品や飲料も、季節限定商品を少し早めに出して「季節先取り」の特別感を演出する。20世紀の大量生産・大量消費を背景に育った資本主義の戦略です。つまり私たちが「秋味」を見て抱くあの寂しさは、自然と心のズレだけでなく、マーケティング戦略によって加速された感情でもあるのです。

だからこそ思います。私の夏を終わらせるな、と。

もちろん、秋が来るのは歓迎です。夕暮れの長さ、涼しい風、秋の味覚。どれも楽しみ。でも夏には夏だけのごちそうがある。肌にまとわりつく暑さ。そこから解放される夕立や風。強い陽射しに照らされながら過ごす時間。あの喜びを、勝手に早送りされたくはないのです。

お盆を過ぎれば、昔から人は「夏の終わり」を感じてきた。そこに企業の戦略が加わり、少し前のめりに季節を切り替えようとしてくる。私たちはその二つのリズムの狭間で、笑ったり寂しくなったりしているのでしょう。

今年の夏は、まだしばらく続きそうです。だから私は、最後まで全力で夏を楽しみたい。そしてほんとうに秋がやってきた時に、「ようこそ」と迎え入れたい。

夏はまだ、ここにある。奪わせはしない。でも、いずれ来る秋もまたよし。

第26回「用の美」と「感じる心」 つづき

先日、ある記事でファッションブランド「バレンシアガ」のクリエイティブ・ディレクター、デムナのインタビューを読みました。

バレンシアガは1917年にスペインで誕生し、その後パリを拠点にした歴史あるブランドです。創業者のクリストバル・バレンシアガは「モードの建築家」と呼ばれ、独特のシルエットや構造美で多くの人に愛されました。でも1972年に彼が亡くなってからは、しばらくブランドの存在感が薄れてしまった時期もありました。

そんな中、2015年にデムナがクリエイティブ・ディレクターに就任し、大きくブランドの方向性を変えていきました。彼はストリートの感覚や日常的なモチーフを、高級ブランドの舞台に堂々と持ち込んだのです。

たとえば、スーパーのビニール袋のようなバッグや、あえて履き古したように見えるスニーカー。パリコレのランウェイでこうしたアイテムを見せれば、驚きや賛否の声があがるのも当然でしょう。ですが、それこそが彼の狙いでした。デムナは「高級とは何か、美とは何かを改めて問い直したかった」と語っています。高級ブランドが持つ「遠くて手が届かない」イメージを壊し、日常にひそむ価値を見つめ直す——そんな姿勢には、どこか千利休のまなざしが重なるように感じます。

前回も書きましたが、利休は、華やかな中国の器よりも、素朴な井戸茶碗に惹かれていました。もともと日常で使われていた器を茶の湯に取り入れ、新しい価値を引き出しています。後に柳宗悦は、このような眼差しを「民藝の美」と呼び、飾らない美しさを「用の美」として語りました。

デムナの挑戦にも、そんな精神を感じられます。工場で大量生産され、世界中で当たり前のように使われているものを、あえて高級ファッションの世界に置くことで、見慣れたはずの形が急に新しい顔を見せはじめます。「これって本当に価値があるの?」と戸惑い、「そもそも価値って何だろう?」と考えさせられます。そこには、私たちが普段は気づかずに通り過ぎてしまう、美しさや意味を掘り起こす力があると思います。

私たちの暮らしの中にも、この感覚はちゃんと息づいているように思います。たとえばお施主様のお宅で、ふと目に留まる古い家具や道具が、まるでずっとそこにあったかのように空間と馴染んでいます。そうしたものは、高価だからというわけではなく、自分の感覚で「これがいいな」と感じて選ばれているのです。そんな選び方ができると、暮らしは自然と表情豊かになって、心地よくのびやかに感じられます。

「用の美」とは、誰かが決めた価値観ではなく、自分の手で触れて、目で見て、心で感じて確かめた価値のこと。デムナがファッションで問いかけたことも、利休や柳宗悦が大切にしたことも、根っこは同じだと思います。大切なのは、「感じる心」を育てること。

日常の中にある、ちょっと意外だったり、ありふれているのにふと惹かれたりするもの。そういうものを自分の暮らしに迎え入れたとき、そこでだけ流れる特別な時間や空気が生まれます。そんな小さな積み重ねが、やがて自分だけの美意識を形づくっていくのではないでしょうか。

第25回 「用の美」と「感じる心」

「自分なりの美意識を持っている人だな」と感じるとき、いつも似たような感覚が生まれます。

以前、雑誌なんかで目にして今も印象に残っているいくつかの暮らしのシーンがあります。その住まい手たちは、さりげなくこんなことを語っていました。

「このシンク、学校の理科室で使われている業務用のものなんです」。今は珍しいことではないかも知れませんが、25年ほど前に雑誌で見たときには、とても新鮮に感じたのを覚えています。

「リビングの椅子は、バリ島で昼寝用に使われていた木のベンチで」

「スイスの公共施設で見つけたスイッチに一目惚れして、取り付けました」

「照明のカバーにしているのは、昔使っていたモチ焼き網なんですよ」

どれも作家ものでも高価なものでもない。現地、現場では当たり前のように使われていた、ごく普通の日用品たち。けれど、そこにその人なりの「美」を見出し、暮らしに自然に溶け込ませている。技拓のお施主様にも多くいらっしゃる、その眼差しに、深く惹かれるのです。

これは、千利休が朝鮮や日本で日常的に使われていた雑器の中に美を見出し、茶道具として昇華させたことと通じています。

それまで茶の湯の世界では、中国の「唐物」と呼ばれるきらびやかな器が主流でした。しかし利休が選んだのは、ゆがみ、釉薬のムラ、ひびといった「不完全さ」を含んだ、素朴で安価な日用品でした。

後に民藝運動の父と称される柳宗悦は、この利休の審美眼を「民藝の美」と名づけ、こう述べています。

「利休があのような雑器を茶道具に見出したのは偶然ではない。無名の職人が無心に作った品の中に、意識された美より深いものがある」

彼はそれを「用の美」とも表現しました。

私もまた、自分なりの「用の美」を暮らしの中で見つけていきたいと思っています。そして、そうした感覚を大切にする人が、もっと増えていったらと願っています。

私たちはつい、価格や知名度、話題性といった「外的な価値」に目を向けがちです。アートとの向き合い方も同様かもしれません。SNSでバズっているから気になる、評価が高いから良い作品だと思う——。

でも、もっと手前にある「自分はどう感じるか」という原点を大切にしたいのです。

先日、中目黒のとあるお店で開かれた知人の音楽会に足を運びました。すべてオリジナル曲で、初めて聴くものばかり。テレビやSNSで流れるような楽曲ではありませんが、そのメロディに、演奏に、歌詞に、私は深く心を動かされました。

外から与えられる評価ではなく、「自分がどう感じたか」——そこに耳を澄ませていくことが、暮らしや人生を豊かにする鍵なのだと思います。

用の美。それは、誰かが決めた価値基準ではなく、自分の目で見て、自分の手で選び、自分の心がふっと動く瞬間に宿るもの。

そんなものたちを、少しずつでも自分の暮らしに見つけていきたい。そして、それぞれの人が自分なりの「美しさ」を信じて生きていけたら——きっと、それはとても自由で、豊かなことだと思うのです。

第24回 異国情緒と「らしさ」を見つめ直す

外国の人が好む日本文化や日本的なデザインを目にしたとき、「少しやりすぎでは?」と感じることがあります。

それは、私たち日本人が海外に行き、その国らしさを感じたときにも似た感覚かもしれません。

たとえば「メキシコ=サボテン」というように、わかりやすくデフォルメされたイメージのような。

けれど、その「わかりやすさ」をあえて演出し、独自の世界観をつくり出しているのが、輸入食料品を扱うカルディです。

カルディでは、海外から輸入した食品やお菓子のパッケージを、あえて日本向けにリデザインしているそうです。

面白いのは、そのデザインが現地では決して見かけないような「THEアメリカっぽい」「THEフランスっぽい」ものになっているということ。

たとえば、アメリカから輸入する商品には、星条旗やポップなカラーを大胆に取り入れて、少しダサさすら感じさせるほどストレートに「アメリカらしさ」を前面に押し出す。

フランスのお菓子も、現地ではミニマルで洗練されたデザインが主流なのに、カルディではフランスの伝統や可愛らしさを強調した、華やかなパッケージにリデザインしています。

そうして少しオーバーにリデザインされた商品たちが店内に所狭しと並べられることで生まれる店内の雰囲気が、私たちにワクワク感や非日常感をもたらしてくれるのです。

あえて“異国情緒”を演出する──。

その工夫こそが、カルディという店全体の独特の世界観をつくり上げているのだと知って、なるほどと思いました。

同じように、一つひとつの住宅や集合住宅でも、“鎌倉情緒”をより意識して演出してみると面白いかもしれません。

それは、古都鎌倉の雰囲気を楽しみに訪れる外国人観光客だけでなく、私たち地元の人間にとっても、あらためて鎌倉の魅力を再発見する、面白がるきっかけになるのではないかと思います。

そして私たち技拓もまた、そんな「らしさ」や「情緒」を、家づくりというかたちで表現していけたらと思います。

昔から変わらず大切にしてきた想いを、もう一度深く見つめなおしながら──。

これからも、鎌倉という街の空気や暮らしのリズムを感じながら、「らしさ」にそっと寄り添う住まいを提案していきたいと思っています。

第23回 技拓オーナーズ倶楽部、はじめての集い

〜相続を学び、人がつながる場に〜

先日、技拓オーナーズ倶楽部の第1回イベントを開催しました。

これは、オーナーによるオーナー様のための勉強会として企画した、少しクローズドで、その分とても温かな集まりでした。

テーマは「技拓と一緒に考える相続の話」。

講師は、技拓のオーナーでもある行政書士の方。お話を聞く立場も、話す立場もオーナー様というのが、なんとも嬉しいポイントです。

場所は技拓の鎌倉山にある社屋。築30年、40年というお住まいの方々も含む6名のオーナー様にお集まりいただきました。

当日はまず、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、遺言に「付言(ふげん)」をつけることで想いを伝えられること、そして紙芝居形式で学ぶ「相続の出来事4選」など、基本的なお話をわかりやすく紹介いただきました。

参加された皆さんは、それぞれの状況を踏まえながら質問をされたり、メモを取ったりと、とても真剣な様子。

中には、今まさに相続の渦中にいらっしゃるという方もいて、「聞けてよかった」と言ってくださる場面もありました。

面白かったのは、やはりオーナー様同士ならではの安心感と親近感。

「お宅はどこにお住まいですか?」「築何年ですか?」と自然に話が広がり、「今度このメンバーでおうち見学ツアーをやりましょう!」と盛り上がるシーンも。

今回のようなクローズドなイベントだからこそ生まれた雰囲気だったと思います。

実は、これまでオーナーズ倶楽部では、LINEでのお知らせや記念手ぬぐいのプレゼントなどはあったものの、こうして実際に集まるイベントは初めての試みでした。

それだけに、どんな雰囲気になるのか少し心配もありましたが、結果としてはとても和やかで、まるで小さなファンミーティングのような空気に包まれました。

また、イベントの最後には、技拓が現在取り組んでいる50周年記念プロジェクト、〇△▢テラスハウスのことも、さらりとご紹介。

あまり一方的な宣伝にならないよう、あくまでさらりと資料をお渡しする程度にとどめましたが、興味を持ってくださる方もいて、本当に嬉しかったです。

人数は6名と少人数でしたが、逆に一人ひとりがしっかり話せて、質問もできて、お互いの距離も近くなるちょうどよい規模感でした。

2時間という時間の中で、笑いあり、真剣な学びあり、そしてオーナー様どうしの新しいつながりが生まれる——そんなひとときになったのではないかと思います。

こうしたイベントは、これからも定期的に続けていきたいと思っています。

相続や暮らしにまつわることなど、オーナー様が「聞いてみたい」「話してみたい」と思うテーマを少しずつ形にしていけたら。「オーナーズ倶楽部での営繕会を作るのはどうか?」なんてご提案もでてきました。

そして、〇△▢テラスハウスも、このように「住まいを通じて人がつながる」場所となるよう、技拓らしく育んでいけたらと思っています。

オーナーズ倶楽部は、ただの「会員制サービス」ではなく、住まいを大切に思う方々が集まり、情報や想いを共有しあうコミュニティです。

今回のイベントで、そのことをあらためて実感しました。

第22回 Same Truck, New Engine

雑誌『ブルータス』の人気特集「居住空間学2025」。技拓もこの6月発売号に広告を掲載させていただきました。何気なくパラパラとページをめくっていると、ふと目に留まった一軒の家。落ち着いたトーンで統一され、洗練された空気をまとった空間に目が止まります。

けれど、すぐには気づけませんでした。それがTRUCKの黄瀬さんの新しいご自宅だということに。

TRUCKといえば、無垢の木や真鍮、レザーなど、素材そのものの力強さを活かした家具づくりで知られる大阪の家具ブランド。

その家具がつくる世界観は、ラフで温かく、どこかワイルドな魅力もあって、技拓で家を建てられたお施主さまの中にも、TRUCKの家具を選ばれている方がいらっしゃいます。

だからこそ、今回の新しいご自宅は、これまで見てきたTRUCKの家具が醸し出す空間の雰囲気とはどこか異なって感じられたのです。それが、すぐには気づけなかった理由でした。

この号の表紙にもなっているのに──。

誌面では、今回の住まいに合わせて、黄瀬さんが新たに家具をつくりはじめたことが紹介されていました。

その名も「S.T.N.E.」──Same Truck, New Engine。

従来のTRUCKとは異なるレーベルで、よりシンプルで削ぎ落とされたデザインを志向しているのだそうです。

記事には、こんな言葉がありました。

「ここ10年ほど、もっとシンプルなところに立ち返れないだろうかと考えるようになった。

プラスしながら作ってきたものを、今の自分が快適と思える削ぎ落としたものにしたい。」

ものづくりの本質にあるのは、時を重ねるなかで自分の“今”に耳を澄ませ、変わらない想いをあらためて確かめ、むしろいっそう強く携えながら、かたちを柔らかく変えていく勇気なのかもしれません。この姿勢に、私たちは親しみを覚えます。

家づくりもまた、人生のあるタイミングで見直したくなるものです。

足し算よりも、引き算。

情報や選択肢があふれる今だからこそ、自分にとっての「快」や「ちょうどいい」を、静かに見つめ直す時間が必要なのかもしれません。

素材の心地よさ。

風の抜け方や光の入り方。

何十年と寄り添える空気感。

技拓がこれまで手がけてきた住まいにも、そうした“削ぎ落とされた豊かさ”を求める声がたしかにありました。

それは、TRUCKの家具に惹かれる人たちと、どこか通じる感覚なのかもしれません。

黄瀬さんの「Same Truck, New Engine」。

この言葉は、技拓のこれからを考える上でも、静かに背中を押してくれるように感じています。

第21回 タオと、リンゴの木と、テラスハウスと。

「たとえ明日、世界が滅びようとも、私は今日リンゴの木を植える」。

そんな言葉があります。

それは、結果や成果を求めるよりも、今ここでなすべきことを丁寧に、静かにやっていくという姿勢。未来がどうなるかは誰にもわからないけれど、だからこそ、今日という一日を誠実に生きる。

それは、どこか「タオ(道)」の考え方にも通じています。

タオとは、中国の老子の思想にある「道」のこと。

自然の摂理に従い、流れに抗わず、自分を無理に主張するのではなく、成るべきものが成るように任せる。

それは言い換えれば、「今ここ」にある命を尊び、そこにあるリズムや気配に耳を澄ますということかもしれません。

私たちが鎌倉でつくっている「〇△▢テラスハウス」も、実はそうした価値観と、どこか重なるところがあります。

テラスハウスと聞くと、住まいの形態の話に思われるかもしれませんが、技拓が目指しているのは、単に「住まいを建てる」ことではありません。

それはむしろ、「住まいが自然に育っていく」ような場づくり。

その土地が持つ空気や周囲の景観、そしてそこに暮らす人の関係性といった“見えないもの”にも目を向けながら、時間をかけて少しずつ育っていくような在り方です。

これは、「育てる」というよりも、「育つ土壌をつくる」という感覚に近いのかもしれません。

きっちりと管理された正解のあるプロジェクトというより、芽吹きやすい環境を整えて、必要なら間引いたり、支柱を添えたりしながら、住まいや人との関係が自然と育っていくような。

そんな「風通しのよさ」を大切にして、まちの風景のひとつとして、そっと根づいていくような建築を目指しています。

最近は「第2の人生」を考える中で、ご自身の暮らしや働き方を見直す方も増えてきました。

そんな中で、たとえば鎌倉に土地をお持ちの方が、「この土地を、どう活かしていこうか」と静かに思いを巡らせる場面もあるかもしれません。

それは、単に土地を貸すとか、収益を得るといった話ではなくて。

自分のこれからの生き方と、その土地がある場所—つまり鎌倉というまちの風景や文化—に、どんなふうに関わっていけるだろうかという問いかけのようなもの。

〇△▢テラスハウスは、そうした方々が、自分の土地を通じてまちとつながりながら、新たな役割を見つけていくような在り方にも、そっと寄り添える存在でありたいと考えています。

住まいを建てることが、まちの風景をつくることにつながっていく。

そのことにふと気づいたとき、建物はただの「不動産」ではなくなり、土地は次の時間へとつながる「場」になっていくのかもしれません。

街並みの中で、ふと目に入る緑や木の温もり。

穏やかに人がすれ違う小さな通り。

そこに暮らす人たちが、互いに干渉しすぎず、けれど気配を感じながら過ごしていくような場所。

そんな風景が、少しずつ、けれど確実に鎌倉の中に根づいていくように。

そしてその風景のどこかに、自分の土地や時間がそっと関わっている。

それは、ひとつの贈り物のような感覚かもしれません。

たとえ明日、世界がどうなるか分からなくても。

今日、自分がこの場所に、小さなリンゴの木を植えるように暮らしていく。

そんな想いに共鳴してくださる方と、またご一緒できたらと思っています。

※リンゴの木とタオの話は、技拓ラヂオでも話題にしていますので、よろしければお聴きください。

#62-1 例え明日世界が滅びようとも 前編

GITAKU RADIO

#62-2 例え明日世界が滅びようとも 中編

GITAKU RADIO

第20回 街を守るという選択──パリ、京都、そして鎌倉

先日、JWAVEで日曜の夜に流れている番組「Travelling Without Moving」を聴いていて、はっとさせられる言葉に出会いました。ナビゲーターの野村訓一さんが、パリと京都という街について語っていたことです。

観光客数が世界で最も多い都市、パリ。

その街が観光都市として何をしてきたか 。

「何もしなかったんです。いや、正確には、街に手を加えなかったということ」。

それは、教会や博物館といった歴史的建造物だけではなく、ふだん人が住んでいるアパルトマンや商店建築にいたるまで、そのままの姿で街を維持することを選んだという意味です。

パリのいちばんの観光スポットは何か?

それは「街そのもの」。

いちばんのアトラクションは

それは「街を歩くこと」。

かたや京都。

お寺や神社など、訪れる場所には困らないほどの街。けれども、そこを一歩出ると、ふつうの新しい住宅やマンションが並んでいると。

たしかに、京都で「古さ」を感じるのは“特定のエリア”に限られていて、街全体としてそれが守られているかというと、少し違うのかもしれません。

野村訓一さんはこんな問いを投げかけていました。

「果たしてこれで、インバウンドの観光客はこの先も京都に惹かれ続けるのか?」

ただ、パリに暮らすパリっ子の中には、街が好きじゃないという人も実は多いそうです。

何もかもが古臭く、水道の出は悪いし、渋滞はひどい。仕事が他の街にあるなら、引っ越したいくらい……そんな声もあるほどだとか。

それでもなお、パリという街は、”変えない”ことを選んでいる。

この話は、鎌倉にも通じるところ。

鎌倉もまた、観光地でありながら、暮らしの場でもある場所です。

これから人口が減っていく中で、観光客に来てもらうことも、もちろん大事です。でも、ただ開発を進めるのではなくて、今ある鎌倉の風情、風景や空気感をどう守りながら、住む人が心地よく暮らせるか──それこそが、鎌倉らしさを未来へつないでいく鍵になるのではないでしょうか。

私たちが鎌倉で取り組んでいる、〇△▢テラスハウスプロジェクトも、そんな問いからはじまっています。

便利さや見た目の新しさを追い求めるよりも、この土地に流れる時間や記憶を大切にすること。

変えないことには、強い意志が必要です。

手を加えないという選択は、放置することではなく、大切に見守ることだと思います。

パリがそうであるように。

京都がいま揺れ動いているように。

鎌倉もまた、自分らしさをどう未来に残すかを、そっと問われているような気がしています。

第19回 〇△▢テラスハウスの特設ページが、少しだけリニューアルしました。

鎌倉の風情を後世につなぐ、趣の増す賃貸住宅

パッと見ではあまり変わっていないかもしれませんが、実は社内で何度も議論を重ねて、あれこれ考えてきました。はじまりは、「〇△▢テラスハウスというのは技拓が持っている土地に建てて運営まで手掛けるプロジェクトだと思う人もいるかも」という声でした。でも実際にはそうではなくて、鎌倉(湘南)に土地をお持ちの方と一緒に、新しい賃貸住宅をつくっていくプロジェクト。だから、まずはそのことが誤解なく伝わるように、文章を見直していくところから始まりました。

そんなふうに整えていく中で、「私たちは、なんのためにこのプロジェクトをやっているのか」「〇△▢テラスハウスを通して、鎌倉(湘南)にどんな恩返しをしたいのか」…そんな問いに対して、意外とちゃんと言葉にしてこなかった、ということに気づきました。

今回リニューアルしたページのタイトルには、そんな思いを込めました。「鎌倉の風情を後世につなぐ」。この言葉にあるように、“趣の増す賃貸住宅”を通して、それを実現していきたいと考えています。技拓がこれまで大切にしてきた「時を経て、趣の増す家づくり」を、この土地に少しずつ還元していけたら…。そんな気持ちを、今回のリニューアルの議論を通して、あらためて確かめることができました。

メインビジュアルのイラストも、ほんの少し変わっています。

以前は、3棟の住宅の隣に小さな小屋を描いていました。大家さんや住人の方、ご近所の人たちが、ちょっとしたお店や習い事の教室、趣味の個展なんかを開けるような、開かれたスペースがあったらいいなという思いで描いたものです。この小屋に共感して、ワクワクしてくださる方もいらっしゃいました。

でも一方で、この小屋を「作らなきゃいけない前提」と捉えられてしまうと、大家さんにとっては少しハードルが高くなるかも…という懸念もありました。そんなことも話し合いながら、いったんこの小屋はイラストから外してみることにしました。

小屋をつくるかどうか、敷地のどこをどんなふうに開いていくかは、オーナーの方の考えを伺いながら、その土地ごとに一緒に考えていければと思っています。

今回、新しく「比較表」もつくってみました。

ページの下のほうにひっそりと載せています。〇△▢テラスハウスと、一般的な賃貸住宅、そして技拓の注文住宅とを並べて、それぞれの特徴が伝わるように整理しました。「絵を飾りたくなる壁」「気分の上がる洗面室」「ノイズのない窓枠」など、ちょっと独自な項目も入っていますが、私たちが“質のいい賃貸住宅”にしたいと思っているポイントを書き出しています。

技拓らしい考え方が滲んでいる表になっていると思います。よかったら、ぜひのぞいてみてください。

今後も、土地をお持ちの方や不動産会社の方、賃貸住宅を検討している方とお話ししながら、このページも少しずつアップデートされていくかもしれません。そのときは、またあらためてお知らせさせていただきます。

第18回「ローカルの幸せな日常をつくる」

先日、こちらのブログでも紹介した「青豆ハウス」のオーナー・青木さんが主催する「大家の学校」の開校式に参加してきました。当日は、大家さんと住人との関係性や、コミュニティのあり方についてのお話がありました。鎌倉という土地柄との相性はそれぞれかもしれませんが、ここでの気づきは、鎌倉で暮らしに関わるオーナーさんたちにもヒントになるかも…と思ったので、当日のメモをまとめてみました。

「未来に、幸せな日常をちゃんと手渡せているだろうか?」

こんな問いかけから、開校式は始まりました。

この土地には、これまで積み重ねられてきた日々の営みがあります。だからこそ、もう一度ここで、日常を丁寧に紡ぎ直したい。今はちょっとしたことで分断が生まれてしまう時代。だからこそ、人と人とが自然に関わり合える場所をつくっていきたい——そんな思いが語られました。

青木さんは、もともと「賃貸」というしくみにあまり良い印象を持っていなかったそうです。借り物のようで、どこかよそよそしい。けれど、「愛を持てる場」に変えていけるとしたら? これまでの常識をいったん横に置いて、住む人と一緒に“つくっていく”ことができたら、関係性もまったく違うものになるのでは、と考えるようになったといいます。

たとえば、入居前に一緒に壁紙を確認する立ち会いの時間。そんな小さな出来事から、「床もこうしたいな」と話が広がっていくことがあります。これは、貸す人と借りる人という関係を超えて、空間を一緒につくる仲間になるということ。そうすると、不思議と相談ごともポジティブな内容が増えていくのだそうです。

「みんなのためのもの」は、時に誰のためでもなくなってしまう。かつては、住宅の数より人の数のほうが多かったからそれでも良かったけれど、今は逆。社会が変わったのだから、住まいのあり方も変えていかなければ——というお話も印象的でした。

こんなエピソードもありました。ある住人が、内覧の協力をしてくれることに。本人が不在の日だったのですが、見に来る人のために手作りのアップルパイを用意し、メッセージを添えたノートを置いてくれていたのです。それは、ただの“内覧”ではなく、暮らしそのもののおすそわけのような時間でした。ふつうの賃貸住宅ではなかなか見られないことですが、一方、これを宿で考えると、そういった心づかいは当たり前のようにあります。

暮らしは、建物だけではつくれません。人と人のあいだに育まれるものです。たとえ、保育園の問題など街の事情で引っ越しが必要になったとしても、ふだんから自然な対話がある関係性があれば、別れもまたあたたかいものになります。

大切なのは、コミュニケーションを“強制しないこと”。暮らしのなかで自然に生まれる会話や関わりが、じんわりと時間をかけて場を育てていく。そのためには、ちょっと手を加えたくなる“余白”があることも大事です。「これなら自分でもできそう」と感じられるちょうどいいバランスを探していきたい、と語っていました。

入居者募集のタイミングもポイントのひとつ。竣工前から未来の暮らしのイメージを共有し、共感してくれる人に早く出会えるように動いていったそうです。「ないものだから価値がある」。他と比べて安心するのではなく、自分たちの世界観を丁寧に磨くことが、結果として伝わっていく。

どんな賃貸住宅にしたいか。まずは、オーナー(大家)である自分たちが「本当に住みたい」と思えるかどうかを何度も考え、言葉にし、イラストにして伝えていく。そこに「いいな」と思ってくれる人が集まってくるのです。

地域ごとに、それぞれの暮らしの歴史があります。その背景を知ったうえで、今の時代にどう置き換えていくか。比べられることを前提とした“正解”ではなく、その土地らしさと、自分たちらしさを組み合わせた“これしかない”を探していく——そんな姿勢が、このプロジェクトの根っこにあります。

最後にこんな言葉が印象に残りました。

「コミュニティと事業性は、反するものではない。むしろ、コミュニティがあるからこそ、事業として続けていけるんです。」

第17回 「駅前がチェーン店ばかりになる理由」

“ゆっくり、いそげ” クルミドコーヒー店主・影山知明さんの著書を読んで

先日、鎌倉FMのパーソナリティ・小松あかりさんからお声がけいただき、日本橋・茅場町にある東京証券会館のカフェで、鎌倉FMが配信するポッドキャスト番組の公開収録を拝聴してきました。

インタビュアーは鎌倉投信の社長・鎌田恭幸さん。ゲストはクルミドコーヒー/胡桃堂喫茶店の店主・影山知明さん。

影山さんのプロフィールには、こうあります。

――1973年、東京・西国分寺生まれ。東京大学法学部卒業後、マッキンゼー&カンパニーを経て、ベンチャーキャピタルの創業に参画。その後、株式会社フェスティナレンテとして独立。2008年、生家のある西国分寺に多世代型シェアハウス「マージュ西国分寺」を建設し、1階に「クルミドコーヒー」を開業。さらに2017年には、国分寺に「胡桃堂喫茶店」をオープン。現在は、出版業・書店業・哲学カフェ・大学・米づくり・地域通貨などにも取り組む。著書に『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~』(大和書房)など。

つまり、資本主義の最前線を歩んできた人が、まったく異なる価値観の世界へと舵を切った、と言えるかもしれません。

今回、その影山さんが新著『大きなシステムと小さなファンタジー』を出版されたことをきっかけに、この公開収録の対談が行われました。

その内容については、ぜひ下記のポッドキャストから直接聴いていただきたいのですが、ここでは、あえて10年前に出版された『ゆっくり、いそげ』に書かれていたあるエピソードを紹介したいと思います。

「以下は、著書『ゆっくり、いそげ』からの要約・抜粋です」

駅前がチェーン店ばかりになる理由

都心の駅前が、どこも似たようなチェーン店ばかりになっていく――この現象には、ちゃんとした“メカニズム”があります。

たとえば駅前に、新たな出店可能な敷地ができたとします。もし、その貸主が個人であれば、「こんなお店にしたい」「こんな使い方がいい」といったこだわりを貫くことも可能でしょう。

けれども多くの場合、貸主は個人ではなく、再開発などにより組織化されています。複数の関係者が絡むと、当然「全員が納得できる選択肢」が求められます。そしてその“落としどころ”として、多くの場合「収益の最大化」が掲げられるのです。

高い収益を得るには、高い家賃を払えるテナントが必要になります。立地がよければよいほど、その競争は激しくなり、結果として、資本力のある大手チェーンが選ばれていく。

個人経営のお店がそれに太刀打ちするのは、なかなか難しいのが現実です。「やはり資本力のある企業の方が安心」と判断され、気づけば、どこの駅前も同じような店構え、同じような風景になっていく。

そして、ここで重要なのは――このプロセスに関わる誰もが、「そんな駅前にしたい」と心から望んでいるわけではない、ということです。

私たちは、もちろん収益のことを無視はできません。けれど、それと同じくらい「個人としての想い」を大切にしながら、鎌倉の風情を次の世代につないでいきたいと願っています。

今回ご紹介した話は、直接いまの鎌倉で再開発が進んでいるというわけではありません。けれど、都市がどう変わっていくか、どんな選択が重ねられて景観や暮らしが形づくられていくのか――そうしたことを考えるきっかけとして、とても示唆に富んでいるように感じました。

今回ご紹介した鎌倉FMのポッドキャストはこちら

第16回「大家さんとの出会につながる進展がありました。」

先日の〇△▢テラスハウスの定例ミーティングでは、大家さんとの出会いにつながる具体的な進展がありました。このプロジェクトについては、技拓の考え方に共感してくださっている不動産会社の方や、街づくりに関わる事業者、行政書士の方々などに、折に触れてご紹介してきました。最近では、そうした方々が興味を持ちそうな土地オーナーの方にお話しいただき、「〇△▢テラスハウスに関心のある方がいるので紹介しますよ」というお声がけをいただくようになりました。しかも、鎌倉だけでなく、西湘エリアなどからもご連絡をいただいています。

現在、そのようなお話が4件ほど進行中です。もちろん、具体的な話を詰めていく過程で実現に至らない場合もあるかもしれません。しかし、信頼できる方々の先にいる土地オーナーの方々まで私たちの想いが届き、その中で「詳しく話を聞きたい」と言ってくださる方が現れたことは、大きな前進です。

また、以前このブログでも触れましたが、最近私たちからのメッセージも少し弱めていた「大家さん、住人、地域のコミュニティ」というテーマに共感してくださった方もおり、大家さんとの価値観の共有によって、〇△▢テラスハウスが持つ可能性の広がりを改めて感じています。

鎌倉恩返し計画として始めましたが、もしかすると鎌倉以外で第一号が建つということも、十分考えられる気がしてきました。いろいろな方々にお話しをしてみる、説明をし続けることの大切さと、それによって何かが生まれてくるワクワク感を抱いています。

今回は、このようにリアルな反応をいただく段階に進んだことをご報告させていただきます。

第15回「○△□テラスハウス。その意義をより明確に」

メッセージ、鋭意再検討中です。

○△□テラスハウスの定例ミーティングを隔週で行っています。前回のミーティングでは、このプロジェクトの核心を、これから出会うオーナーや不動産会社、地元銀行の方々に誤解なく伝えるため、HP内の○△□テラスハウスページの改善点について話し合いました。このページの公開からまだ半年も経っていませんが、さまざまな方々と対話を重ねる中で、私たちのイメージもより明確になってきています。そこで、リアルタイムでメッセージを更新しながら育てていくプロジェクトとして、より良いものへと進化させていこうという方針になりました。このブログも同様に、2週間に一度、進捗状況をほぼリアルタイムで公開していますので、ぜひご覧ください。

先日のミーティングでは、「オーナーにとって、鎌倉にとって、このプロジェクトの意義を一言で表すなら何か?」というテーマで議論しました。まだ検討中の段階ですが、それに伴い、HP内の説明文も見直すことに。文章の読み合わせを行い、内容はもちろん、使われている単語の選択についても慎重に検討しました。

例えば、「資産運用」という言葉。オーナーにとって分かりやすい表現ではありますが、この言葉を前面に出すことで、「収益・利回り」の視点が強調されすぎてしまい、本来のプロジェクトの意義が十分に伝わらないのではないか、という懸念がありました。確かに、土地にテラスハウスを建てることは資産運用の一環ですが、単なる経済的な投資にとどまらず、より深い意義を持つものとして、このプロジェクトの価値を理解していただきたい。そのために、適切な言葉を選びながら、メッセージを再構築する必要があると考えました。

こうした議論を経て、改めてプロジェクトの意義を言語化する作業を進めています。近々、「オーナーにとって、鎌倉にとって、○△□テラスハウスの意義」を発表させていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

第14回「人生の第2ステージを、イケてる大家に?」

たとえば、早期退職してから

「人生の楽園」という番組をご存知ですか?土曜日の午後6時、テレビ朝日で放映しているドキュメンタリー番組です。2000年の10月にスタートして、今年、25周年という長寿番組とのこと。「今週は何かいいことありましたか?私ね、思うんですよ。人生には楽園が必要だってね」。番組のオープニングに毎回流れるこのメッセージは、西田敏行さんのナレーションです。昨年お亡くなりになられて、視聴者の方々から「西田さんの声を残してほしい」という要望が番組ホームページやSNSを通じて多数寄せられたことで、西田さんのオープニングメッセージが継続されることになったのだそうです。この番組に出演されるのは、第二の人生を憧れの田舎や故郷で、これまでの趣味を仕事にしたり、新たなことにチャレンジしたりして、まさに人生の楽園を見つけた方々。なぜ、この番組の話をここでしているのかと言いますと、最近、会社を早期退職された50代の方なんかが、出演されている印象があるんです。先日観たものも、神奈川県の相模原市でカフェ&ゲストハウスを早期退職して始められた50代のご夫婦。地元の人たちの憩いの場であり、丹沢方面へ向かうサイクリストにも人気で、番組では、子どもが生まれてから行くことができなかったキャンプ気分を味わいたくて、という近隣のご家族が宿泊されていました。ちなみにご主人は世界大会出場経験もあるトライアスロン選手。昨年は国内の大会で3位入賞とのこと。第2の人生がテーマとなっているこの番組ですが、現役感を感じるといいますか。そしてふと、○△□テラスハウスの大家さんの姿と少し重なるところがありまして。

会社を早期退職し、ここで紹介した方のように、自分の趣味も活かすことのできるカフェやゲストハウスを始めるというのと同様に、大家になるという選択。ひと昔、ふた昔なんかは、退職したら田舎で蕎麦打ちして店をやるなんてイメージがあったような気もするんですが(その後、パン屋さんを始めたいという人も増えたように思えます。あくまで個人的なイメージですが)。何はともあれ、人生100年時代と言われるようになり、むしろもっと早いタイミングで第2の人生をスタートさせる人も増えたのではないかなと。そしてこれから、その選択肢が大家というのも十分に考えられるのではないかと思ったんです。ただの大家じゃありません、イケてる大家です。鎌倉の街並みに寄与するテラスハウスで、住人の方や近隣の方と緩やかな関わりを持ちながら、敷地の一角で、何か趣味のことをお店にしながら。そのようなことを、先日、社内の定例ミーティングでしておりました。ご興味のある方、ご興味のありそうな方にお心当たりのある方、いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

↓この記事で紹介した、相模原のカフェ&ゲストハウス(人生の楽園HP)

https://www.tv-asahi.co.jp/rakuen_2023/backnumber/0095/

第13回「今年の12月までには、土地オーナーと出会いたい」

○△□テラスハウスの大切にしたいポイントを再度検討

2025年を迎え、そろそろ1月も終わろうとする中、○△□テラスハウス社内ミーティングを行いました。昨年の秋以降、私たちのコンセプトを鎌倉・湘南の個性的な不動産会社さんをはじめとした様々な有識者の方々に伝えたり、集合住宅の大家業としてのお話を伺ったりとしてきて、大家と住人の方々、そして街の人たちとのコミュニティは、どのようなあり方がいいか?という議論をする機会が増えました。それはそれで、大家さんとここに住む人たちとの関係性、コミュニケーションの塩梅といった考察も深まって良かったと思っているのですが、年を越し、お節を食べ、お雑煮を食べ、さあ、2025年も頑張ろうと思ったタイミングで、改めて○△□テラスハウスの価値を考え、ここ鎌倉にテラスハウスを建てる、鎌倉に住む、ということを考えた時、私たちが最も大切にしたいことは何か?ということを話したんです。

そして「第一は、鎌倉の街並みに寄与するということだよね」と、改めて社内で頷き合いました。そうなんです。鎌倉の魅力である、この街並みを、どう残し、どうより良く活かしていくか、ここが私たちの原点だよね、と。

この想いに共感していただける土地オーナーの方に出会って、具体的な土地について、これまで培ってきた技拓のノウハウをご提供しながら、一緒に考え、街並みに寄与できるテラスハウスをつくっていきたい。改めて、その想いを社内のメンバーで確認できました

そのためには、まず、私たちが考えていること、このプロジェクトのことを一人でも多くの方に知っていただくこと。今年は、さらに知っていただく活動を行なって行きますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

街並みに寄与できる建物を。

街並みに寄与できる建物を。

↓こちらは、ブログのvol.11で紹介させていただいたプチ体験会&情報交換会”の模様です。よろしければご覧ください。

“鎌倉・湘南の「まち」を想う地主と出会いたい!~●▲■テラスハウス プチ体験会&情報交換会”

第12回「リバーサイドテラス山本を見てきました」

32年を経た緑と建物、そして空間構成

技拓が32年前に手掛けた、テラスハウス「リバーサイドテラス山本」。藤沢は片瀬海岸、境川沿いのゆったりとした敷地にそれはあります。2棟が雁行型に配され、松の木越しに見えるレンガの貼られた外観は、ご近所の方々にも愛されているよう。「ここの雰囲気、建物の佇まいが好きで、前の道を犬の散歩コースにしています」という方もいらっしゃいます。ほとんど空室の状態になることはなく、お引越しされた部屋が出ても空室情報として出る前に次の入居者が決まるという、おかげさまでずっと人気物件です。なので、なかなか部屋の中を見ることができないのですが、今回たまたまその機会をいただき、室内を見学してきました。

松の木越しに。1993年に第38回神奈川建築コンクールで奨励賞を受賞しました。

松の木越しに。1993年に第38回神奈川建築コンクールで奨励賞を受賞しました。

プライバシーも考慮し、眼光型に配しています。

プライバシーも考慮し、眼光型に配しています。

こちらの中を見学しました。

こちらの中を見学しました。

竣工時から変わらない木製のドア、明るい玄関。

竣工時から変わらない木製のドア、明るい玄関。

2Fのリビング。角住戸なので、2面採光です。

2Fのリビング。角住戸なので、2面採光です。

天窓から光が入ります。天窓の位置が技拓らしいと感じました。

天窓から光が入ります。天窓の位置が技拓らしいと感じました。

白壁の陰影が印象的です。

白壁の陰影が印象的です。

窓の外には松の木。景色を切り取るような窓の配置が得意な技拓らしさ。

窓の外には松の木。景色を切り取るような窓の配置が得意な技拓らしさ。

振り返るとキッチン。2面採光でL字型。

振り返るとキッチン。2面採光でL字型。

隣には6畳の和室もあります。

隣には6畳の和室もあります。

時を経て趣の増した緑と建物のもつ雰囲気は素材違えどやはり技拓。そして室内の空間構成は今でも新鮮さすら感じます。32年前に建てられた「リバーサイドテラス山本」は、私たちがこれから出会うオーナーの方とともにつくっていきたいと考えている〇△▢テラスハウスの元祖ともいえる建物だと、あらためて感じました。

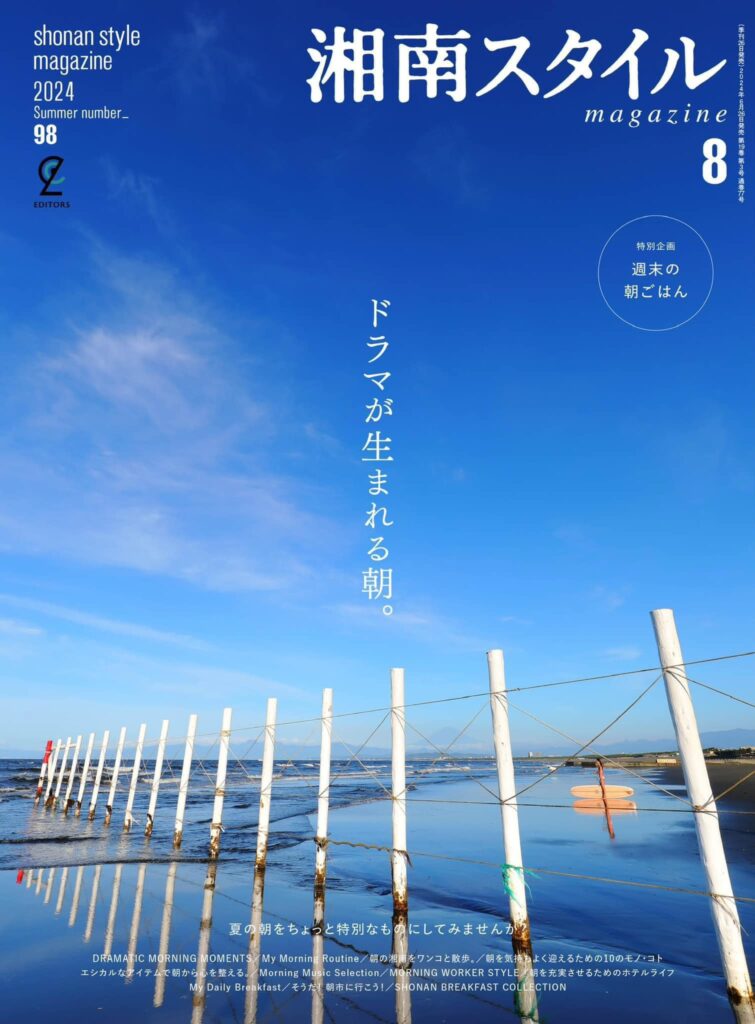

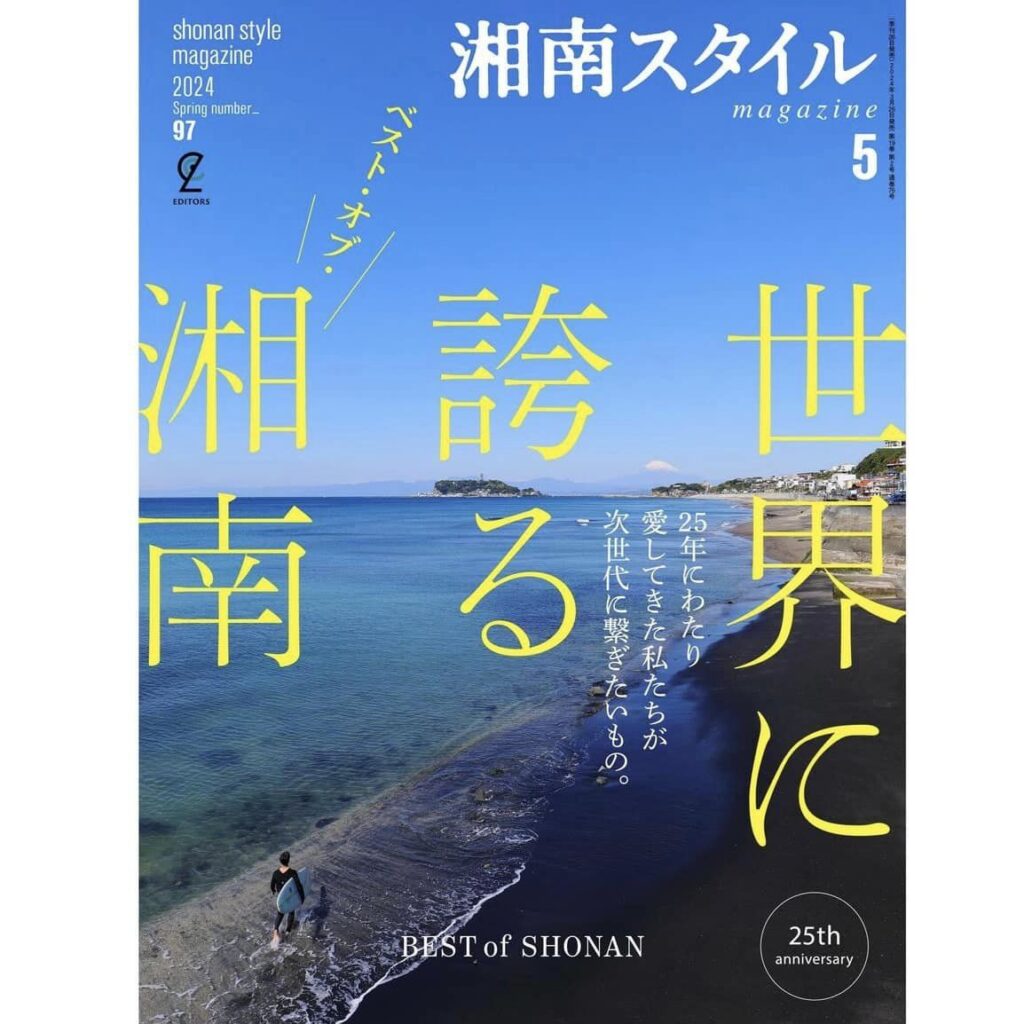

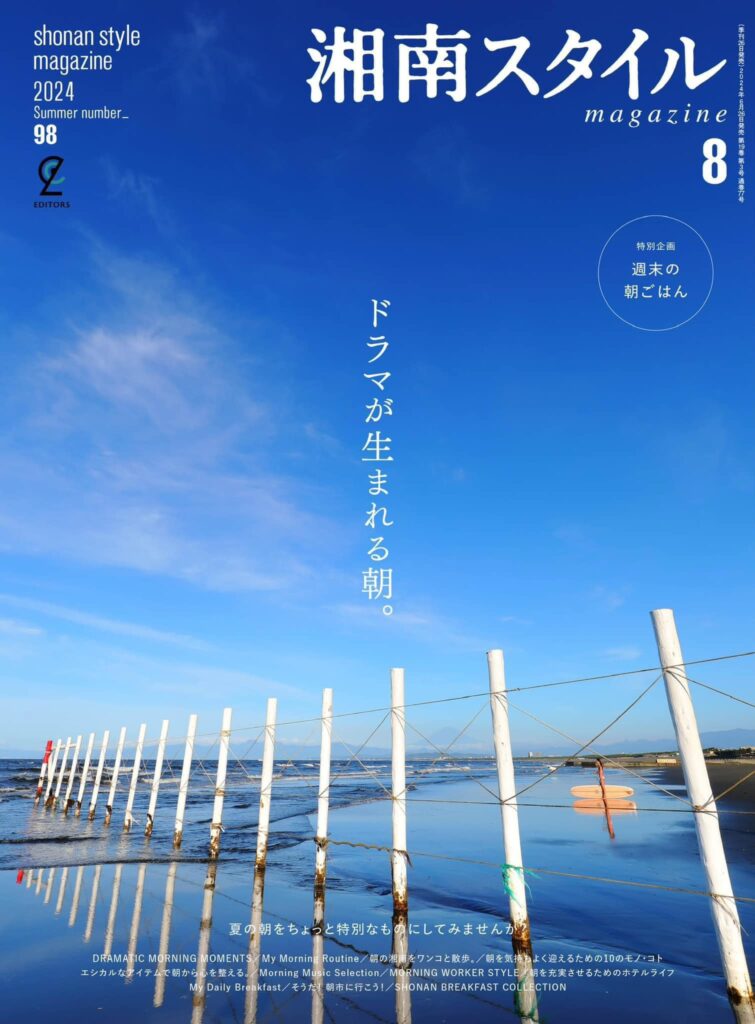

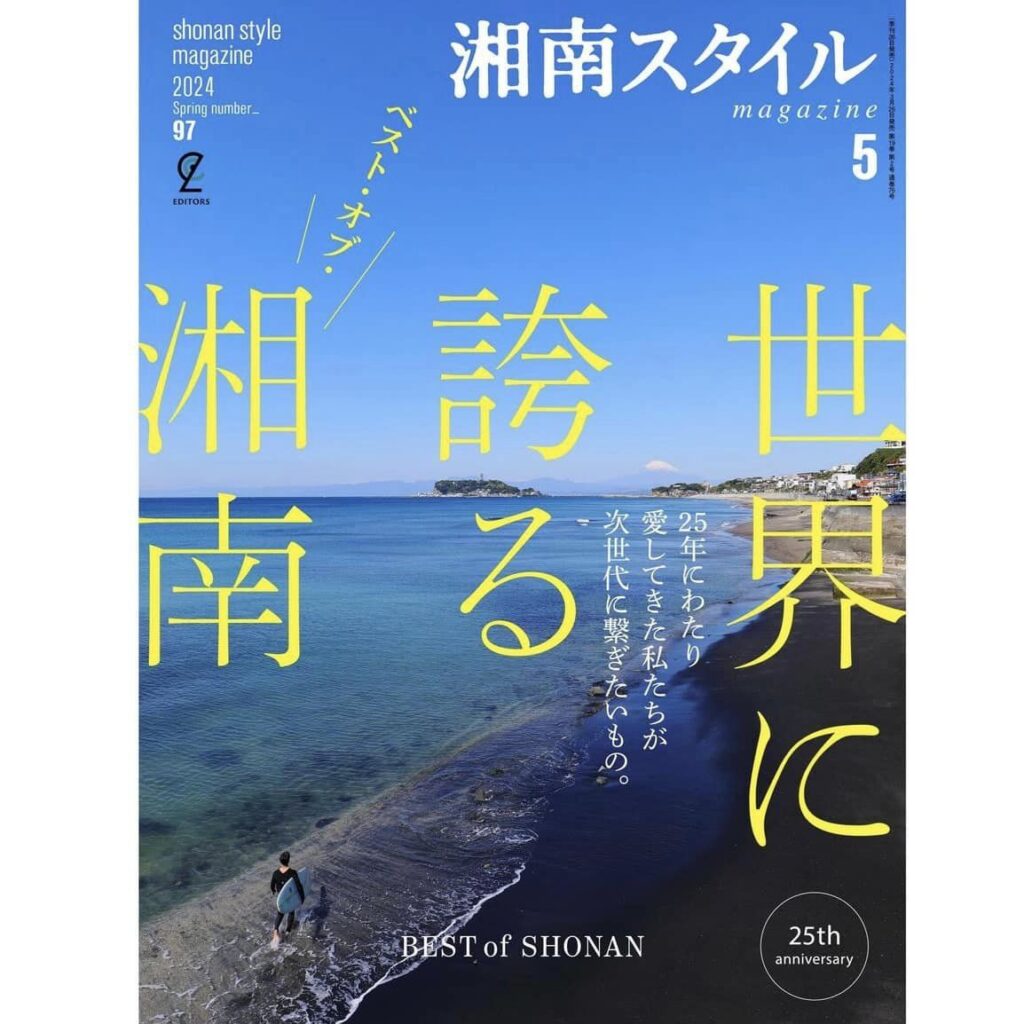

第11回「湘南スタイルmagazine 100号記念特集」

50周年企画「●▲■(ぎたく)テラスハウス始動‼︎

「いい数値が出ているように思います」

まずは、湘南スタイルmagazineさん100号、おめでとうございます。思い起こせば、創刊2号目に「湘南スタイルのアーキテクチャービルダー」として技拓を取り上げていただいた時からのお付き合いです。その湘南スタイルmazineで、私たちの妄想からスタートした連載「“鎌倉恩返し計画” ●▲■テラスハウス」は今回の100号で4回目。さらにたくさんの人に協力いただくこととなりました。土地オーナーに繋がりを持つ鎌倉、湘南の個性的な不動産会社の方々、財務コンサルタント、地方創生の専門家、そして建築家の方に集まってもらい、たくさんの貴重なご意見をいただいた大ディスカッション大会の模様が記事になっています。その時の会のタイトルは、ちょっと長いですがこちら。

~鎌倉・湘南の「まち」を想う地主と出会いたい!~●▲■テラスハウス プチ体験会&情報交換会

開催場所となったのは、このプロジェクトの原型となった鎌倉・極楽寺にある「ちびバコ」。家主である大学教授の毛利勝彦さん(年末年始の技拓ラヂオにもゲスト出演いただきました)の案内で、空間設計や広さをみんなで体感するところから始まり、その後、プロジェクトの主旨をあらためてご説明し、議論へ。

議論のテーマは、入居者像について、家賃について、大家から見たこのプロジェクトのメリットについてなどさまざまな角度から行われました。20坪で3棟を配した想定で利回り計算した資料を皆さんに見ていただくと、「いい数値が出ているように思います。技拓の建物で賃料20万円は堅いですし、利回りが想定6~7%というのは、投資対象としても販売しやすいです」と、財務コンサルの黒田さん。他の方々も頷いていらっしゃいました。他にも、みなさんからいろんなご意見をいただきましたので、ぜひ、湘南スタイルmagazineも合わせてお読みいただければ幸いです。

第10回「ちっちゃい辻堂を見学してきました。第2回」

普通のマンションを建てる方がリスク?

入居希望者とはどのようなコミュニケーションをしているのですかと石井さんに聞いたところ、2〜3回足を運んでもらって、今までどんな暮らしをしてきて、これからどんな暮らしをしていきたいかを伺い、石井さんからは、どんな思いで運営しているかという話をしているそうです。それは青豆ハウスにも通じるところがあり、私たちが企画する○△□テラスハウスも同様です。続けて、石井さんからは、思いは伝えるものの「私が言うところの6割くらい理解してくれればいいな」と。あとは、「ここに暮らしてから。ここはコミュニティが形成されているから、その中でより良い形になっていければ。僕の想像を超えるくらいに」と。大家さんからの発信が全てではなく、ここに暮らす人たちがお互いにより良いものにしていくというスタンスでいるということですね。

そもそも、「このちっちゃい辻堂」の構想はいつ頃から考えられていたのか。この辺りには古くからの地主がいるとのこと。ただ、相続のたびに土地が切り売られ、相続対策として画一的なマンションやアパートが立ち並び、緑がなくなっていったそうです。どこにでもあるような街並みになっていくことを危惧していたと。そんな中、地主としての経営を祖父から引き継いだそうです。石井さんは言います、「普通のマンションを建てる方がリスク高いと思います。新しいマンションが出たらそちらの方が選ばれるというような状況の繰り返し。そんなことが分かっているのに。だったら、未来に可能性があることをやった方がいい」と。それがこの「ちっちゃい辻堂」。30坪に切り分けるのではなく、大きな敷地のまま分筆だけしてバランスよく配棟する、ランドスケープとして資産価値の上がるもの。家の窓からも素敵な景色なものになるものを。そんなことをお話しされていました。

「昔、地元の名士と言われる人というのは、言われるだけの所以があったと思います。小学校に土地を寄贈するとか。今は相続税のこととか再開発がどうとか、ということしか頭にないということも多い。ただの大きな箱を作ってどうするんだ。次の世代にどんな街を残していきたいか。良き先祖であるには何をすべきか」。そんなことをお話しいただきました。○△□テラスハウスの先輩として、同志としての言葉を、私たちもしっかり受け止めました。ここに共感いただける地主さんとプロジェクトを進めていきたいと新たに思えた素晴らしい時間となりました。

大家の石井さん

大家の石井さん

第9回「ちっちゃい辻堂を見学してきました。第1回」

ここはまるでサンクチュアリ

先日の青豆ハウスに続き、今回は辻堂にある「ちっちゃい辻堂」へ。なんとも可愛らしい名前ですが、ここは長屋や戸建て、母屋、そしてコモンスペースから成るとても素敵な賃貸住宅なんです。場所は、JR東海道線の辻堂駅から歩いて13分。海に続く大きめの道からは少し奥まったところにあります。この辺りはよく車で通ることもありましたが、知りませんでした。一歩足を踏み入れると、なんだか軽井沢のような雰囲気。木に囲まれ小鳥がさえずり、土と落ち葉を踏みしめながら、思わず木漏れ日を見ていました。賃貸住宅は、そんな環境の中に優しく配置されています。

「自分の周りにいる鳥の種類が多いほど、人の幸福度は増すと言いますからね」。そう語るのは、母屋に住む大家の石井光さん。この辻堂で続く13代目となる地主さんです。「ゆるやかにつながってつくる土とつながった暮らし」をコンセプトにできたのがこの「ちっちゃい辻堂」。石井さんはもともと大学で景観生態学を学んでいて、地域の生態系や風景、生き物を大切にしたいと思っていたのだとか。なるほど、それがこの環境をつくっているのですね。ここの敷地の地面、これは微生物舗装といって、有機物や炭、石などで舗装して、森と同じように雨水を土の中に染み込ませ、微生物を増やし、健全に土の環境を循環させるというものらしい。駐車場もコンクリートではないんです。表層はウッドチップで柔らかいのに、車の重み沈んだりしない工夫もされているとのこと。そしてここに植えられた木々は、横浜の造成で伐採予定だったものを譲り受けてきたのだとか。建物は神奈神奈川県産の木材を使っていて、自然に抗わないといいますか、ここはまるでサンクチュアリ。健全な自然環境づくりをしているというのが、いたるところに感じられます。

つづきます。

第8回「青豆ハウスを見学してきました。第4回」

建物・空間について

これまで、コミュニティに関することを中心に書いてきましたが、実際の建物はどうだったのかといいますと、それはもう、大変参考になる空間でございました。○△□テラスハウスは、技拓の「ちびバコ」というプランを基本に考えていて、2階建をベースにしているのですが、青豆ハウスは3階建。青木さんのお宅を見学させてもらったのですが、3階建の2階が玄関になっていて、中に入ると正面にダイニングスペース。その奥にはキッチンがあり、水回りや居室などは上下の階という空間構成。家族の暮らしの中心は、食なんだという意思が感じられ、コンパクトながらも使いやすさが考えられたゾーニングで、スペースの大小の取捨選択がとても参考になりました。

ここに鎌倉という地を活かすには?と考えると、アウトドアリビングとなるデッキや、風が通り抜ける設計、そして技拓が得意とする「余白」。そんなことをさらに具体化させていけるように、さらに考えを巡らせていきたいと刺激になりました。

そして、今回の青豆ハウス訪問は、これまで技拓が考えてきたものと大変近い哲学があることを実感でき、後押しいただいたような気持ちになりました。

青木純さん(真ん中)と。左は技拓代表の白鳥ゆり子、右は技拓の松本晴子

青木純さん(真ん中)と。左は技拓代表の白鳥ゆり子、右は技拓の松本晴子

第7回「青豆ハウスを見学してきました。第3回」

道行く人たちとのコミュニケーションとセキュリティについて

○△□テラスハウスの完成予想イラストをご覧いただけるとお分かりになると思いますが、敷地に塀は建てられていません。技拓としては、考えるセキュリティについて。私たちはこう考えています。そこに住む人、近隣の人々の目が、たいへん有効な防犯になるのではないかと。つまり、常に周りの目が届くという状態です。

青豆ハウスが紹介されている本「PUBLIC LIFE(パブリックライフ)」に、“ひらきながら守る方法”と書かれています。塀で囲って住人を守るという方法ではなく、建物のまわりに草花の植え込みを作り、住人たちで水をやり、雑草を抜き、大事に育てる。道行く人にとっても、ふと心が安らぐ場所になってくれたらいいなという思いも込めて。でも、中には心無い人はいるもので、植えた花が抜き捨てられたり、タバコのポイ捨て、犬の糞の不始末もあったりしたそうです。そうした状況を改善するために何をしたかというと、“黒板に手書きでメッセージを書く”というもの。境界線を緩くしている青豆ハウスの良さを損なわず、この困りごとを”モノ”で解消するのではなく、”出来事”で解消したいという方針から出たアイデアだそう。初め、「花を踏まないで」と心を込めて描いたものの、効果はなかったようでしたが、「今日は母の日ですね」「暑くてお散歩も大変」とか住人が交代で、目を留めてくれる人に語りかけるように描くようになると、効果が出てきたそう。通りすがりの人から「なんでやっているの?」と声が掛かったり、道行く人たちとのコミュニケーションが生まれるようになったのだとか。そしてある日、「いつもありがとう。朝からいい気持ちになります。楽しみにしています」という、近所のおじいちゃんからのお手紙が黒板に貼られていたそう。してほしくないことに対して、眉をひそめて注意したり監視を強めるのではなく、まったく違う角度からその場所が注目されることで「しづらい環境」をつくることができるのだということを、青豆ハウスの住人が身をもって知ったと書かれていました。

○△□テラスハウスが地域にもひらかれた場所となり、道行く人たちとのコミュニケーションが生まれることが、結果としてセキュリティにつながる。そんなことを実現させたいねと、社内で話し合っている私たちにとっても、たいへん勇気づけられるエピソードでした。

第6回「青豆ハウスを見学してきました。第2回」

オーナーと入居者同士の心地よい関係性について

建物完成前募集が功を奏し、青豆ハウスが竣工する2ヶ月前には全ての部屋が契約で埋まっていたそうです。そのための仕掛けとして、早く契約するだけのメリットを提供することが必要だと考え、契約が早いほど、部屋のカスタマイズが可能ですと提示したのだとか。具体的には、キッチンの天板を、ステンレスとラワン(木材)、大理石から選べますとか。水栓を選べますとか。キッチンを選びたいという人は結構いたようで(確かに賃貸住宅でキッチンを選べるというのは、なかなか無い)、とても効果があったようです。

賃貸でありながら充実しているキッチンを素直に素敵だと感じて、〇△☐テラスハウスでも重視すべきポイントだと話に上がりました。

“みんなで手間暇をかけることを厭わずに楽しめる”。そんな内容のことを募集時の書面に書いているそうで、「これが入居のハードルにもなっています。手間暇を厭わない人は、コミュニケーションすることも厭わず、いわゆるクレームになりづらい。住人お互いがいい関係性、状態でいることができるんです」と。

コロナ禍には、小さい子どもたちの貴重な遊び場となった中庭には、実のなる木があり、ピザ窯もあります。ピザ窯は入居後みんなと2日掛けて作り、木は植樹祭と称してみんなで植えたとのこと。「ただ与えられただけのものは、使わなくなるので」と青木さん。だからここでは、住人が木のメンテナンスをし、梅が成れば梅酒を作り、葡萄もブルーベリーもみんなで収穫するのだそう。ちなみに、それぞれの住戸の中は、一面の壁を、自分たちで刷毛を使って塗れるようにして、これも、「長く住んでいるうちに色が剥がれてきた時、気分を変えたくなったりした時に、自分たちの手でメンテナンスを楽しめるようになって欲しい」という思いからとのこと。技拓のHP内にある○△□テラスハウスページにも、メンテナンスについて説明している箇所のタイトルには「みんなで手間を楽しみ、愛着を育む」と書かせていただいています。このお話もまさに、技拓テラスハウスが大切にしたい、賃貸住宅で目指していきたい理想の暮らし方のひとつでした。

青豆ハウスには、特にルールはありません。あるのは家訓「無理せず、気負わず、楽しもう」だけ。お掃除当番なんかの分担はしているけれど、無理な時はサボっていいよ、というサブルールがあるんだとか。

お互いが思いやるという関係性が、この青豆ハウスで生まれていました。「大家は、湯加減を整え続けることが仕事。はじめは大家としての熱いリーダーシップを持って、みんなに求めることもしたけれど、求めたところで、求められた人は窮屈になる。だからみんなが自然にできるように整えたらいいんです」と、青木さんはお話してくれました。

強いリーダーシップを持つことを大家さんに求めるのではなく、入居者みんなが心地よい関係性を技拓もサポートしながら作り上げる、その提案をしていけたらいいなと思いました。

このあたりのことを、さらに詳しく知りたい方は、

こちらの本をぜひ。

第5回 「青豆ハウスを見学してきました。第1回」

入居者募集について

鎌倉で、〇△☐テラスハウスを進めるにあたり、私たちの考え方に近く、すでに実現をしている集合住宅を見てみよう。ということで、技拓の社員みんなで東京は練馬にある青豆ハウス(2014年竣工)に行ってきました。お話を伺ったのは、オーナー(大家さん)の青木純さん。青豆ハウスの住人でもあります。 “育つ賃貸住宅”をコンセプトに、8世帯のご家族が暮らしています。「昔ながらの長屋的と言いますか、醤油が切れたから貸してとか、パスタを茹でようと思ったらパスタがなかったんだけど、ある?とか、そんなやりとりが住人の間で生まれているんです」と、青木さん。

印象的だったのは、入居者募集の時の話。通常、賃貸住宅は、建物が出来てから募集を開始するのですが、青豆ハウスは、物件着工の時から入居者募集を始めたそう。募集する媒体は2つだけ。ひとつはシェアハウス専門のメディア「ひつじ不動産」、そして、面白い物件が載っていて、こだわりのある暮らしをしたい人が集まる「東京R不動産」。問い合わせをくれた人には建築現場に来てもらい、完成をイメージしたスケッチや完成予想図を見てもらう。建物に関する説明だけでなく、これまでどんな暮らしをしてきたか?これからどんな暮らしをしていきたいかという質問もしながら、青木さんの考える、ここでの暮らしぶりというものをお伝えし、一組ひと組、時間をかけて面談をされたとのこと。結果、想像力を持って、コンセプトに共感した人が入居してくれたようです。その後の入替時がある時は、入居希望者にも数組まとめて来てもらい、住人さんたちとも自然に会話していただけるようにし、相性なども確認して決めてもらっているそう。「住人お互いがハッピーに暮らすには、丁寧に会話をしながら、エントリーマネジメントといいますか、はじめにしっかりと価値観を確認することが肝心ですね」と。

入居者の組み合わせについては、事前にお互いの価値観を共有するために、丁寧に面談をするというお話は、まさに技拓テラスハウスでも、以前より話し合われていたものだったので、私たち深く頷きながら聞いていました。

第4回 「原点は“ちびバコ”」

今から7・8年ほど前、「小さく豊かに暮らす」をテーマにした「ちびスケ」という名前の小さな平屋プランを発表しました。おかげさまで「ちびスケ」は好評をいただき、現在、鎌倉山・那須・葉山に、そして「ちびスケ」を元にした、もう少し大きめの平屋も大磯に建っています。

その後、緊急事態宣言中に、単身の方々から「平屋を建てるとなると、大きな土地が必要なので、敷地を抑えることができる2階建てパージョンでプランニングをお願いできないか」という相談を何人かのお客様から受けます。それならば一緒に考えていきましょうという話しになり、3パターンの2階建て「ちびバコ」が誕生しました。こちらも大変喜ばれ、葉山、大磯、鎌倉と続けて3軒が建ちました。

20坪前後のちびバコは、単身・お二人用・小さなお子様ひとりの3人ご家族にうまく対応できるプランであることから、今回、この「ちびバコ」を繋げたテラスハウスにしようと、スタッフ全員一致で決まったのです。思えばこの10年、今回のテラスハウスに向けて準備をしてきたようにさえ感じた瞬間でした。常に時世の流れに自分たちの建物があっているのか、自問自答を重ねてきた賜物だと思っています。

もちろん、賃貸でも、小さくても、技拓の家として必要と思われるものはすべて躯体や意匠に盛り込みました。小さな庭を確保し、縦の空間構成を暮らしの中で感じることができ、無垢の良さや賃貸ではなかなか味わうことができないドライウォールの塗装仕上げを標準仕様にすることで、「賃貸だから」と、我慢しなくてはいけないことを少しでも軽減したかった。それこそが技拓で賃貸をやる醍醐味だと感じています。このテラスハウスには「家を体感してほしい」という、スタッフの思いが詰まっています。

第3回 「鎌倉恩返し計画」

街に主体をおいて、その街に溶け込むような賃貸で、なおかつオーナーにとっても住む側にとっても余白のある暮らしを提供することができたら、みんなが幸せになれると感じてやみません。私たちが目指している「街並みに寄与する」というのはそういうことなのですが、これって、鎌倉への恩返しともいえるのではないか。そんな話が湘南スタイルマガジンとの何回目かのミーティングで出てきました。鎌倉への恩返しとなってくると、妄想はさらに膨らみ、私たちがすすめている賃貸住宅の枠を裕に超えていきます。

「そういえば企業名や商品名の頭に“鎌倉”って付いているものって結構あるよね。それって 今確立されている“鎌倉ブランド”を使っているってことになると思うけど、私たちはその鎌倉ブランドを、例えばこの先100年に向けて育てていくことが大切なんじゃないか」。こんな話がミーティングで出てきました。「これは、技拓だけでなく、鎌倉に根ざしてきた企業、鎌倉に関わりを持つ企業や人たちと活動していくテーマにもなりますね。その旗振り役を湘南スタイルマガジンが担うというのはどうでしょう」。そんな風に話は展開し、“鎌倉恩返し計画”という大テーマが生まれました。技拓の「妄想テラスハウス」も、もちろん、その中にある一つの恩返しプロジェクト。これから、技拓の「妄想テラスハウス」のようなプロジェクトを、それぞれの企業のフィールドで検討してもらい、さまざまな鎌倉恩返し計画が生まれてくることを目指していこうと。この計画に参画してくれる企業はこれからの話になりますが、そんな想いを持って湘南スタイルマガジンの連載は2024年5月号からスタートしました。記念すべき初回は、浄智寺住職の朝比奈恵温さんに、100年後の鎌倉にどんなものを遺したいか、次世代にどんなものを引き継ぎたいかを、2回目となる8月号では、三味線音楽「荻江節」の荻江寿愼さんに、伝統を継承していくために必要なことを伺ったインタビューを行いました。そして、私たちの「妄想テラスハウスプロジェクト」の連載がスタート。まさに決して小さくない、大きな一歩を踏み出したという想いです。

第2回 「湘南スタイル、妄想を面白がる」

2023年11月のこと。技拓の毎年開催する「感謝祭」で、雑誌、湘南スタイルマガジンの担当者さんにスタッフがこのテラスハウスの話をしました。「今、50周年プロジェクトとして賃貸住宅を企画しているのですが、その実現までのプロセス、つまり、私たちの想いに共感してくれる土地オーナー様との出会いから、妄想を形にするための設計、そして着工〜。と時系列で追いかけたストーリーを、雑誌の連載コンテンツにできませんか」と。「なるほど!面白いですねえ」と湘南スタイルマガジンの担当者さん。そこからあれよあれよという間に、雑誌編集部とのミーティングが開催されました。私たち技拓のスタッフが大切にしたいことは、「技拓らしい賃貸であること」「街並みに寄与すること」。これは技拓が今まで注文住宅をやってきたことを、賃貸住宅に活かしていくことで、これからの賃貸住宅のあり方を、もっと素敵なものにしていきたいと考える同業者やオーナーの方々と想いを共有できるのではないかと考えたからこそ。このことを改めて湘南スタイルマガジンの方々と共有するところから「賃貸テラスハウスミーティング」は始まりました。技拓のアイコンともいえる、無垢のレッドシダーの外壁が、植栽から見え隠れする3または4連の長屋風建物の美しさはきっと圧巻だろう。鎌倉の地にきっと溶け込むだろう。みんなの妄想はどんどん膨らみ、雑誌の連載では「妄想テラスハウス」と名付けられました。

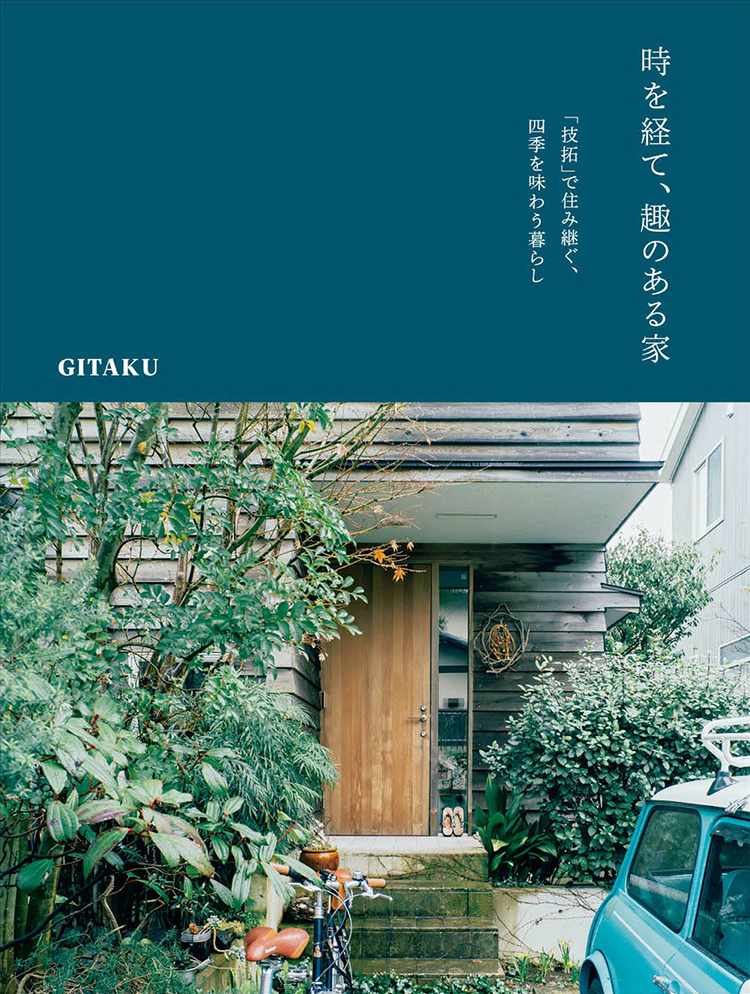

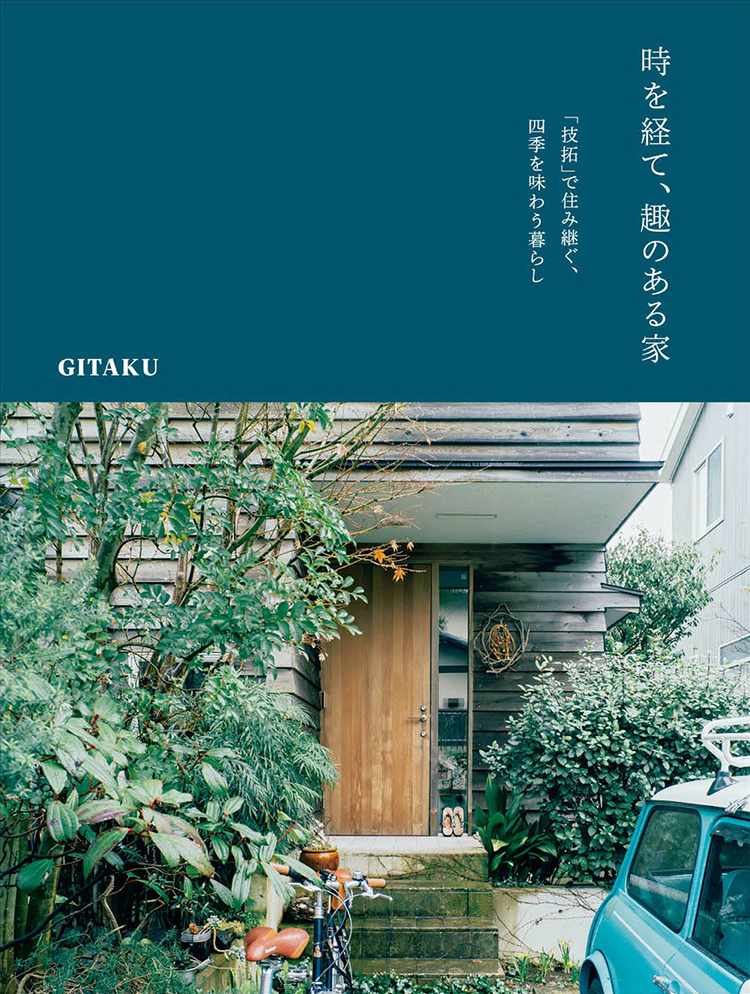

第1回 「妄想から始まった技拓テラスハウス」

「技拓らしい賃貸住宅」にチャレンジしていきたい。これは2022年に出版された書籍「時を経て、趣のある家」(※主婦の友社より)にあるインタビューページで、“社長[白鳥ゆり子]が見つめる未来”として話をしました。2024年、つまり今年の11月に創業50周年を迎える技拓が、次の半世紀に向け新たに挑戦したいこととして。実は、技拓では30数年前に数棟ではありますが、賃貸物件を手掛けたことがあります。その中のひとつにリヴァーサイドテラスという物件があるのですが、それはまさに、我々の理想とする街並みに寄与した賃貸物件。これは、私の心にも、そして多くの方々の印象に残る建造物です。

インタビューでは、技拓の「木」の家にもっと気軽に住んでいただき、良さを実感してもらいたい。オーナー様とは長持ちする賃貸住宅の価値観を共有したい。日本の賃貸住宅の品質向上を提案していきたいと語っています。

そんな思いをここ数年胸に頂いていたことで、私の中で妄想が広がっていきました。この妄想をしっかり実現させるため、50周年プロジェクトとして動き始めよう。そんな話を社内でするようになりました。「技拓らしい賃貸住宅って?」「街並みに寄与する賃貸住宅って?」「私たちの想いに共感してもらえるオーナー様に出会うためには?」などなど、妄想が徐々に具体的な話になってきました。